摘要

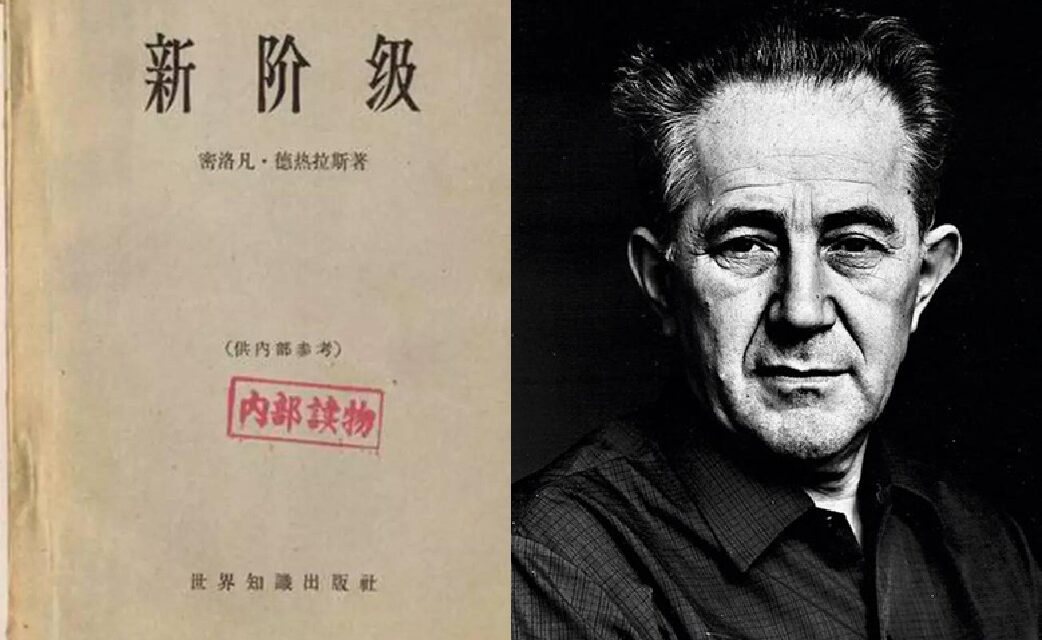

本文深入探讨了无产阶级革命胜利后,执政党与国家权力在实践中产生的异化现象。无产阶级革命的目标是消灭阶级和私有制,但在权力高度集中、国家垄断生产资料的体制下,掌握政权的无产阶级先锋队逐步脱离其阶级基础,形成了一个享有特权、支配国家资源的权贵阶级。这种新阶层的滋生是社会层面上的体制成本的终极体现,构成了社会主义实践中长期存在的重大理论和实践难题。德热拉斯的《新阶级:对共产主义制度的分析》一书对此现象有具体描述。本文结合中国的实践,将从以下十二个方面,阐述上述观点:

1、理论基础的悖论:权力取代资本

2、社会主义实践的悖论:权力的集中与精英化

3、新阶层的形成与体制成本的爆发

4、权力世袭与特权固化:红色权贵的先发异化

5、权力异化的历史案例与分析

6、文化大革命:一种极端的反异化尝试

7、反异化成功的关键:制度化制衡

8、对权贵阶级与技术官僚的再审视

9、权贵阶级群体与传统资产阶级的区别

10、有中国特色的权贵阶级群体对中国社会的危害

11、体制内的良心与红色权贵的分化

12、危机与救赎

一、理论基础的悖论:权力取代资本

经典马克思主义将阶级定义为人们在生产关系中的地位,即是否占有生产资料。无产阶级革命旨在通过消灭私有制、建立公有制,最终实现消灭剥削和阶级本身的目标。在革命胜利后,政权被确立为无产阶级专政,生产资料在法律和意识形态上归全民所有和劳动群众集体所有。从根本上说,所有公民都不再是传统意义上的“资产阶级”。

然而,实践中出现了一个根本性的悖论:政治权力的高度集中取代了经济私有制,成为新的社会支配力量和新的阶级区分标准。这为新阶层的诞生提供了温床。

(一)权力脱离生产过程与精英化

一旦革命者转变为国家管理者,他们的工作性质便从直接的生产劳动转变为行政管理和意识形态领导。他们的时间和精力集中于决策、分配和监督。这种脱离带来了双重后果:

1、心理和利益的疏离:管理者脱离了车间和田野,他们的经验世界和利益诉求开始与普通劳动者分化,形成心理上的隔阂。他们不再与普通工人分享相同的生产经验和劳动强度。

2、技能与资源的垄断:他们成为掌握管理技术、复杂决策权和国家资源的精英。这种专业化和信息垄断,使得他们能够控制关键的社会流动和经济资源分配,权力在此刻完成了从政治工具到管理资本的转化。

(二)对国家资源的垄断性支配

在公有制下,国家机器本身垄断了绝大多数的生产资料和财富。因此,掌握政权,就意味着获得了对全社会财富的实际支配权、分配权和审批权。

这种支配权虽然不是法律上的私有权,但在功能上等同于传统的占有。它可以决定投资方向、分配稀缺资源、确定干部任免和工资待遇。这种功能性占有使得掌权者能够合法地或隐蔽地为自己及其亲属圈层谋取巨大的经济利益和便利。权力在此刻彻底完成了从政治工具到经济资本的转化。

二、社会主义实践的悖论:权力的集中与精英化

尽管消灭了私有制,但政治权力的高度集中取代了经济私有制,成为新的社会支配力量。这种权力集中为新阶层的诞生提供了温床。

在无产阶级政权下,国家权力的高度集中不仅体现在意识形态的统一上,更体现在对经济资源的垂直垄断。这种垄断性支配带来了资源配置的非市场化,例如,一些资源要素(如土地、信贷、能源)的价格并非由市场供需决定,而是由行政权力主导分配。企业为了获得这些稀缺资源,必须付出巨大的寻租成本和关系维护成本,而非专注于提高生产效率。这种体制特征是权力滋生特权、进而异化的关键前提。