跟你说一个坏消息!在房产新政时代,大城市超过50%的家庭,今后或许不用再买商品房了!

前阵子带着家人去惠州一个挺有名的文旅项目住了几天。那地方有一片长长的沙滩,周围建了密密麻麻十几万套房子。

可一到晚上,整个区域黑压压一片,点灯率还不足30%——看着真让人揪心。

同行的堂弟倒是一脸轻松:“我租的海景三房一个月才1500多,要是买的话,少说也要180万。”他笑着说,现在也不打算买房了,租房更划算,省下的首付拿去做点别的投资,赚的收益还能补贴一部分房租。

以前房子供不应求,房价蹭蹭的上涨,如今房子市场变局正悄然发生,尤其是随着《住房租赁条例》的出台,更为这场变革按下了加速键。

01.租房新政来了,住房市场迎来大变局

不得不承认一点,随着住房租赁新规的落地,让租售同权也迈出实质性一步。而且这次新条例对于租客的保护力度堪称是前所未有:

①房东不能随便涨租金,各城市必须制定年度租金涨幅细则;

②房东也不能随便赶人,即使房屋转卖也不影响租赁合同效力;

③不允许把厨房、阳台隔出来出租,确保租客权益。

这些规定已经在实实在在改变了租赁市场,以前总觉得租房低人一等,现在租房一样有尊严、有保障。

有个刚通过租赁平台找到房子的网友@小渠说:“签了三年合同,每年租金涨幅不超过5%,再也不用担心突然被赶走了。”

02.超50%家庭不用买商品房?

相信大家都有所耳闻,住建部公布全国有6亿栋楼,但在另一边,全国依旧超2亿人买不起房,降低品质租房生活。

住房市场过剩以及买不起房子并存,为啥会这样?咱们不得不承认一个很扎心的现实——

①房价收入比高得惊人。

就拿上海来说吧,均价7.2万/㎡,房价收入比30以上,就是说普通家庭即使不吃不喝,起码也得30年以上才能买得起?

北京深圳的情况也不例外,年轻人靠自己那点工资根本攒不够首付。

②住房总量过剩,但分布不均

所以说全国总共有六亿栋楼,但并不意味着所有的城市都已经出现供给过剩,根据国家统计局数据显示,一二线城市空置率只有8.7%,但三四线城市高达22.5%。结果就是:有的地方一房难求,有的地方空着没人住。

③购房意愿持续下滑。

居民购房意愿已经连续六个月下降,创下有统计以来的最低。购房意愿强于上月的人群占比仅剩下15%。更让人意外的是,一线城市购房信心跌得最猛,达到1.8个百分点。相当于每100个潜在购房者里,就有近2人彻底放弃了买房计划。

03.双轨制来临,学习新加坡模式

对很多房东来说,这可能是个不小的冲击:商品房和保障房将并行发展,也就是“双轨制”。

其实这种模式也是借鉴新加坡的模式。早在1960年,新加坡就成立了建屋发展局,并开始大规模建政府组屋。到现在,80%的新加坡人都住在政府组屋里,只有20%的人买商品房。而且组屋价格也很实惠,每套大概只要30–50万新币,而商品房却高达几百万新币。

在新加坡,普通打工人五六年就可以买得起组屋,而且主屋的周边配套设施也特别完善,什么学校,医疗,商超等等一应俱全。

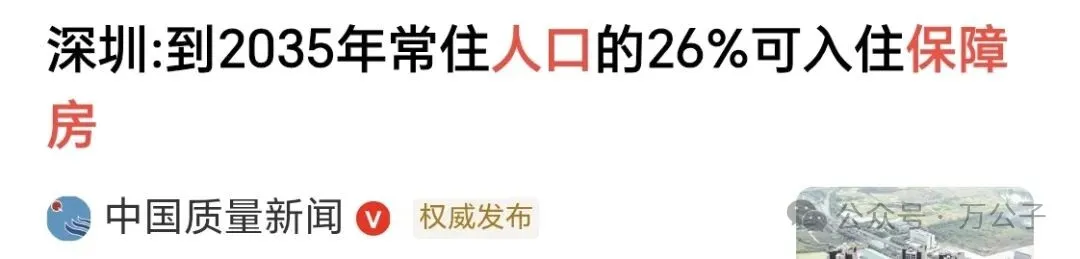

中国正在学习这种模式。官方预计,到2026年,保障房将覆盖18%的城镇人口。比如深圳就已经明确,到2027年将筹建100万套以上保障性住房,到2035年全市保障性住房覆盖人群将达到约500万人,约占全市常住人口的26%。

再加上自有房、祖宅、房改房等等,最终可能有60%的家庭不再依赖商品房。

而且从各地的政策来看,很多人在选择保障房方面也获得了更多优势,比如赣州保障房贷款额度比商品房高40%;成都将保障房合同与子女入学挂钩。

04.抛弃炒房幻想,转变思维正当时

在新的住房变革下,如果还抱着炒房暴富的心态,无疑会面临亏损惨重。比如当前的二手房市场,依旧是寒意逼人,全国百城二手房挂牌量200多万套,北京,上海挂牌量都突破了12万套,是正常水平的3倍。

这种供需失衡下,想靠卖房赚钱几乎不可能。

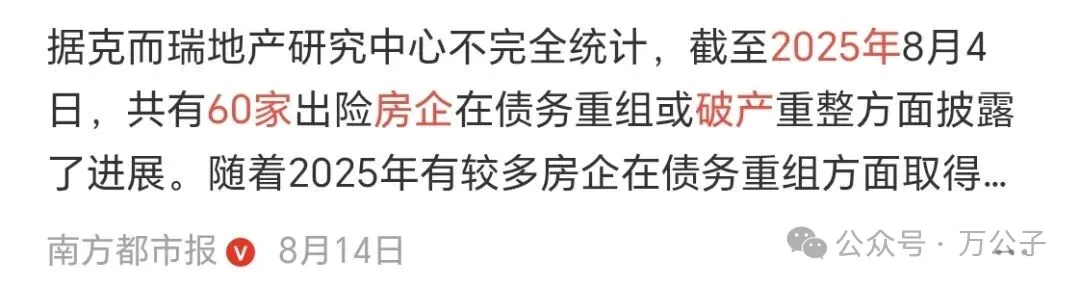

而且更为严峻的是,据克而瑞地产研究中心不完全统计,截至2025年8月4日,共有60家出险房企在债务重组或破产重整。

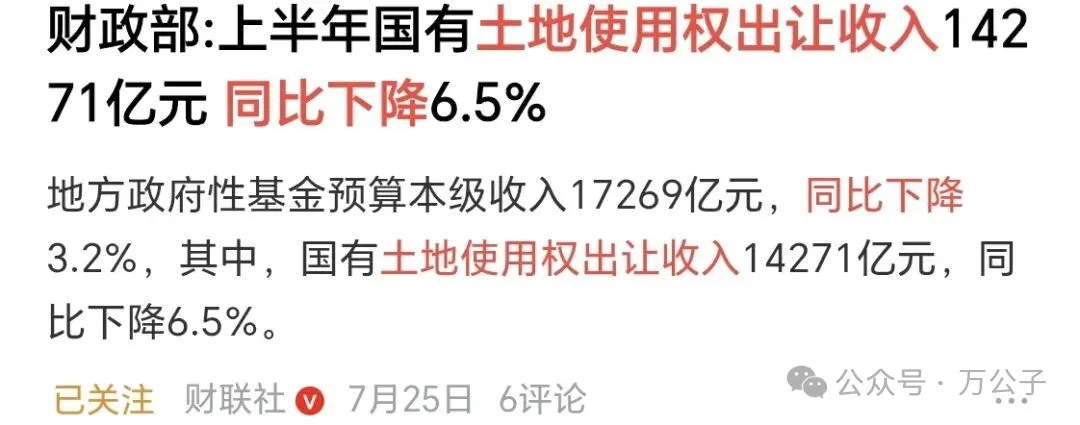

而且开发商没钱拿地,地方政府的土地出让收入也跟着锐减。财联社消息,上半年国有土地使用权出让收入14271亿元,同比下降6.5%,有的地区比高峰期下降超60%。

所以,现在的形势已经很明显了,我们必须彻底放弃幻想,转变思维——房子是容器,生活才是内容。

所以告诫大家,别再被房产绑架,幸福有无数种可能。把买房的钱投资在技能培训,提高自己的能力上,走哪都能保值升值。

就拿我堂弟来说吧,租的是海景房,买房钱用来学习智能化系统以及多门语言,在别人被优化时,他却实现了工资翻倍。