还有,“9·8指示”只是内部掌握,不对外公开。自然科学界要进行反右,这一点是所谓全国一盘棋,并没有疑问。毛泽东在1957年7月9日专门撰写了《中央关于增加点名批判的右派骨干分子人数等问题的通知》(以下简称“7.9通知”),其中对自然科学家中的反右有明确的部署。文中通知了两件事,第一,“反右派斗争正在深入,准确的右派骨干名单扩大了一倍,全国不是4000人,而是大约有8000人。”13因此,报上点名批判的骨干分子要从现有的百分之三增加到百分之十。第二,“北京哲学社会科学家十六人已就右派在学术方面的猖狂进攻,开始举行反攻了。北京此种反攻应当扩大,各地应当响应。自然科学家中在政治方面和学术方面的猖狂进攻,只要有准确的事实,也应组织反击。”14

这个通知吹响了斗争号角,此后两个月里,中科院针对自然科学家的反右,不仅被动员起来,而且取得了标志性的战果。

二中科院反右北京区告捷

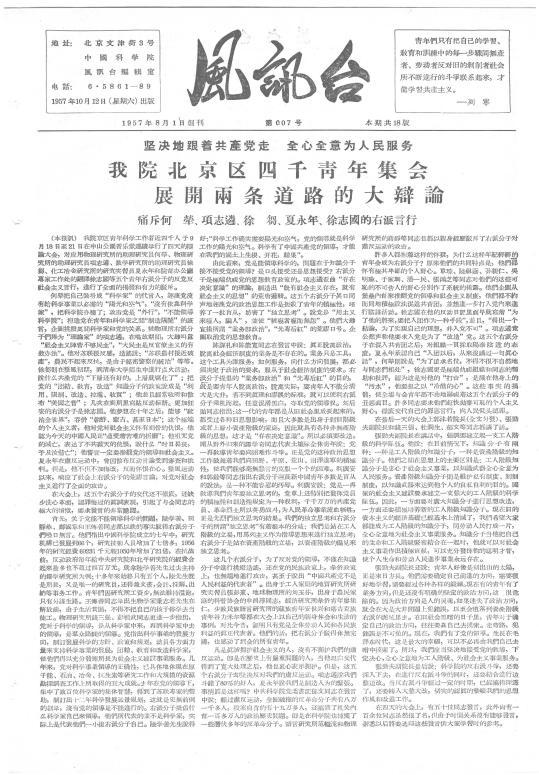

中科院反右与北京的其他重点高校一样,留下了文献记录。第一个记录是《中国科学院北京区青年反右派斗争大会材料选编》,由中国科学院团委会编印,1957年12月印出。

中国科学院整风领导小组办公室在1958年6月和10月编印了《中国科学院右派分子言论材料汇编》(一),(二)两册,其中史料相当丰富。

以上三本言论集,当时是内部发行,现从网上的电子书库里,可以获得第一本。在宋永毅主编的《中国反右运动数据库》第4部分“重要的右派言论和文章”,辑录有来自两本书中的史料,我写这部分内容时也做了检索和查询。

1957年9月19日至9月21日,中科院在北京集中了近四千人,举行了连续四天的“辩论”大会(以下简称“四千人大会”),会上推出了五位青年右派作为批判的标靶。《中国科学院北京区青年反右派斗争大会材料选编》书中收文四十三篇,附录有五位青年右派的“反党、反社会主义的主要言行”。

根据附录里的介绍,这五位青年分别是:

1何荦:29岁,浙江诸暨人,1949年11月入团,应用物理研究所助理研究员。

2项志遴:26岁,江苏苏州人,家庭出身职员,个人成分学生。1950年在清华大学入团。1956年曾去苏联短期学习,物理所助理研究员。

3徐刍:27岁,家庭出身高级职员,1952年毕业,留清华任助教,1956年底调入中科院数学所工作,团员,在清华担任过团支委。

4夏永年:22岁,家庭出身职员,本人成分学生,1956年毕业于东北工学院,化工冶金所研究实习员,团员。

5徐志国:21岁,家庭出身资产阶级,本人成分学生。1956年毕业于哈尔滨外国语学院,科学院办公厅专家工作处俄文翻译,团员。

五位青年中年龄最大者何荦,不过29岁;年龄最小的是翻译徐志国,才21岁;其中四人是共青团员。

如前所述,中共中央以文件形式与科学院定下了保护资深科学家的策略,这就是内部掌握的“9.8指示”;而另一方面,“7.9通知”要求,对右派的反攻要扩大。中科院的四千人大会,呈现这个反攻的声势。从书中记录可见,在青年科学研究者群体中抓右派,这是中科院反右的一个特点,甚至可以说是一个创举。

在大会的最后一天,9月21日,中科院的三位领导人,院长郭沫若、副院长张劲夫和副秘书长杜润生,分别做了总结发言。他们在发言中都指出,这五位青年右派,平均年龄才25岁,最小的在1949年才13岁,“有八年时间是在全国解放以后受到培养的”,那怎么解释他们成了右派呢?

郭沫若总结的一个原因是,旧的社会风俗习惯未完全改变,再加上年轻人自己思想上的毛病。这显然是大而化之的抽象概括,照此推理,老一辈的人岂不是背的旧包袱更重,坏思想更是根深蒂固?郭沫若的确承认了这一点,但没有解释为啥不抓老科学家右派要抓年轻人。接着他把祸水归之于“章罗联盟”的重视,并举了曾昭抡和钱伟长的例子来证明。

张劲夫认为,为什么这些年轻人成了右派,不是我们没有教育好,而是他们自己要负责。他这样强调反右斗争的性质:“右派分子是‘非我族类’”,是敌人,对敌人不能用教育来解决问题,而是要斗争。概括来说,他认为这些青年右派对党有阶级仇恨,有的人出身于资产阶级,有的人在肃反中被审查,因而心怀不满。他还将右派分子的思想特点做了如此概括,说他们离不开个人主义,自私自利,骄傲自满,狂妄自大,忘记了劳动人民。针对“独立思考”“怀疑态度”和“自由思想”的概念,他强调,一切都要以阶级立场、马列真理为前提。最后讲到政治方向,既要培养又红又专的知识分子。

张劲夫的讲话内容看上去有四个部分,其主题和观点相当分散,而且涉及范围太广,很难把握要领。仅以第二部分为例,在“我们应如何从反右派斗争中吸取教训”标题下,所讲内容被整理者列出了22个小标题,以便突出重点。下面他用了第一、第二和第三的顺序,我用星号标记出来,以便了解他的报告脉络:

第一,从阶级斗争来研究

第二,从社会主义生活资料分配问题来研究

马克思论公平的分配

绝对平均主义是反动的

“资产阶级法权”对分配还起着作用

第三,从思想方面来研究

思想落后于实际

右派分子是政治问题,但也有思想根源

个人主义问题

“给”与“取”的关系

剥削阶级的态度

工人阶级的态度

小资产阶级的态度

有的人做工作要记账

骄傲自满、狂妄自大问题

有利于自己的比法

要过批评关

屁股坐在普通人位置上

架子问题

修正主义问题

独立思考是共产党提倡的

怀疑态度和自由思想

在上述每一个小标题下面,长则三五段话,短则一段话。估计整理者也担心读者不知所云,特别用了小标题来分节。若说张劲夫的观点不集中,他的每一节都突出了阶级斗争的立场,论证了党的领导的重要性;若说他有要点,内容又那么广泛,其二十二个标题的论点可说是八方出击,内容之间缺乏联系。他的报告既没有涉及任何科学问题,也没有联系五位青年右派具体的思想观点。

杜润生讲话的标题是《清算资产阶级个人主义》,他以这一点为靶子,认为五青年的思想基础即三条,一是剥削阶级出身,一是修正主义,还有就是严重的资产阶级个人主义;其具体表现是叫嚷让共产党退出科学界,再一个就是要民主,要自由,取消共产党的领导;认为外行不能领导内行。

今天一般读者来看这些文章,很难进入他们的语境。大多数人不会再有兴趣来读,或者读也读不进去了。“文革”后的右派改正已经证明,这场反右根本是一场大悲剧。回顾当年,所有这些反右发言,呈现的都是那个年代的话语方式,它的特点是将一切归之于阶级斗争,任何批评都属于反D,言者注定有主观恶意。如果不如此反攻,党和G家就要陷入极度的危险。在有罪推定的话语方式下,只要将一个人的言论剥离出具体语境,再提高到“阶级斗争”原则上来分析,即所谓“上纲上线”;这个人注定难逃被治罪的厄运。

值得注意的还有,延续四天的四千人大会,虽然在“前言”中被称为“辩论大会”,整本书里完全没有一篇被批判一方的发言,实际上它就是斗争大会。附录里虽有五青年的“右派言论”,那都是事先收集整理出来,交给各位发言者去准备批判用的。