不知道你有没有过这样的体验:晚上睡觉翻身时,手脚突然一阵发麻,像有无数根小针在扎,又像电流穿过;有时候明明天气不冷,手脚却一直冰凉,裹上厚袜子、暖手宝也很难捂热。很多人觉得这是“小事”——可能是压到血管了,或者累着了,歇会儿就好。但其实,这些不起眼的“小信号”,很可能是身体神经系统发出的“求救警报”,尤其是中老年朋友,更要提高警惕。今天,我们就来聊聊如何读懂这些信号,以及怎么科学预防相关问题。

一、身体为什么会“过电”?中西医视角解读

当手脚出现麻、胀、凉、痛的感觉时,就像家里的电路出了故障——要么是“电线”(神经)坏了,要么是“供电”(气血、血液)出了问题。西医和中医的解读角度不同,但核心都指向“身体通路要畅通”。

(一)西医视角:神经与血管的“双重养护”

西医认为,手脚能感知冷热、疼痛,全靠一套精密的“神经网络”:神经就像电线,一端连着手脚的感觉末梢,一端连向大脑,负责传递“冷、热、痛”的信号,以及接收大脑“动一动”的指令。而神经要正常工作,离不开微小血管提供的“养料”(营养物质)和氧气。如果长期处于高血糖状态,血液会变得像“浓稠的糖浆”,慢慢沉积在微小血管壁上,导致血管变窄、堵塞——神经得不到足够的营养和氧气,就会“饿肚子”,甚至逐渐受损。就像电线的绝缘皮老化、内部铜线断裂,神经会“乱发信号”(比如麻、刺痛),甚至“罢工”(比如感觉迟钝、没知觉)。所以,西医预防的核心是“控制源头”:通过稳定血糖、血压、血脂,减少对血管和神经的损伤。在治疗上,除了管理基础病,医生还会用一些药物辅助:比如甲钴胺(维生素 B12家族成员,部分剂型为处方药,需遵医嘱使用),能帮助修复受损神经;还有一些改善微循环的药物,帮微小血管“打通堵塞”。这些药物和木丹颗粒等具有益气活血、通络止痛作用的中成药(需辨证使用,建议咨询中医师)一起,为维护神经健康提供了不同思路。

(二)中医视角:气血与经络的“通畅之道”

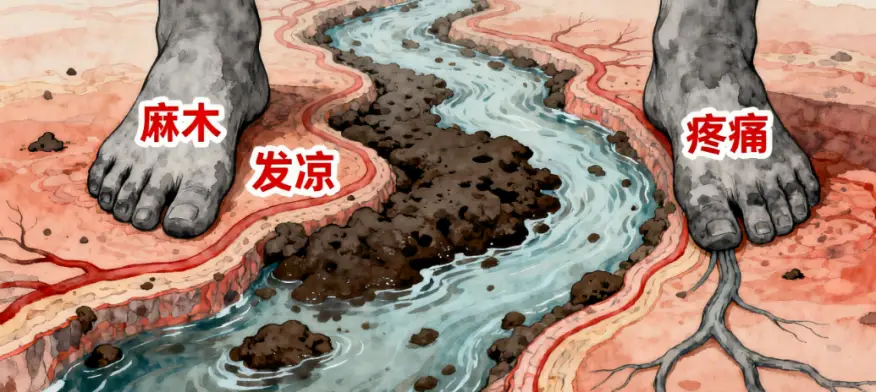

中医虽然没有“神经”这个现代医学名词,但用“气血”和“经络”就能解释手脚不适的问题。中医有句话叫“气为血之帅,血为气之母”:气能推动血液流动,血液能滋养气的生成,只有气血充足、运行顺畅,才能通过“经络”(身体的“通路”)输送到手脚末梢,让手脚有知觉、不冰凉。如果气血不足——就像河里的水少了,流到下游(手脚)时已经“断流”,手脚会因为“缺营养”而发麻、无力;如果气血运行不畅(中医叫“气虚血瘀”)——就像河里堵了淤泥,水流变慢甚至停滞,手脚会因为“供血供氧不足”而发凉、疼痛。因此,中医的预防和调理思路很明确:“补气活血、化瘀通络”——既要补足够的气血,又要打通经络里的“淤堵”,让气血像“顺畅的河流”一样,稳稳流到手脚末梢。临床上,芪丹通络颗粒、木丹颗粒(需辨证使用,遵医嘱服用)等中成药,就是围绕这个核心思路配制的。

二、防“麻”于未然:科学预防的四大基石

不管是西医强调的“神经血管养护”,还是中医重视的“气血通畅”,“预防”永远比“治疗”更重要。从饮食、运动、检查、习惯四个方面入手,就能筑起保护健康的防线。

(一)管住嘴:吃对食物,给血管和神经“补营养”

饮食的核心原则是:均衡、清淡、高纤维、低糖低脂,既能控制血糖血脂,又能给神经和血管提供营养。

主食别只吃精米白面,加些粗粮:做饭时,把1/3的白米、白面换成糙米、燕麦、荞麦、玉米等粗粮——比如用“大米+燕麦”煮米饭,用荞麦面做面条。粗粮升血糖慢,还富含膳食纤维,能帮肠道“排毒”,减轻血管负担。

蔬菜当“主角”,每天吃够500克:保证每天吃一斤(500克,净菜重量)蔬菜,尤其是深绿色叶菜(如菠菜、油菜)、瓜茄类(如冬瓜、茄子)。蔬菜里的维生素 B族、维生素 C能滋养神经,膳食纤维还能帮控制血脂。

选优质蛋白,少碰红肉和加工肉:每天吃的蛋白质,优先选鱼(比如清蒸鲈鱼、烤三文鱼)、鸡胸肉、鸡蛋、牛奶、豆腐等——这些蛋白好吸收,还不容易让血脂升高。少吃猪肉、牛肉等红肉,以及香肠、培根等加工肉。

水果适量吃,选低糖的:每天吃200-350克水果(大概1-2个拳头大小),选草莓、樱桃、柚子、苹果等低糖品种,在两餐之间吃(比如上午10点、下午3点),避免饭后立即吃,防止血糖骤升。糖尿病患者要根据血糖控制情况调整,最好咨询医生或营养师。

(三)迈开腿:动起来,让气血“活”起来

规律运动能促进血液循环,帮血管“冲掉”多余垃圾,还能改善胰岛素敏感性(帮控制血糖),是保护神经和血管的“免费良药”。

主打中等强度有氧运动,每周3-5次:选择快走、慢跑、游泳、打太极拳等运动,每周练3-5次,每次30分钟以上。怎么判断“中等强度”?运动时感觉身体微微出汗,心跳比平时快,但能正常说话(不能唱歌),比如50岁的人,运动后心率大概在96-128次/分钟(公式:(220-年龄)×60%-80%)。

睡前泡个脚,简单又活血:每天睡前用40℃左右的温水泡脚15-20分钟,水位没过脚踝就行。泡脚时可以加一点生姜片(怕冷的人),泡完后及时擦干,穿上袜子保暖。注意:糖尿病患者或手脚感觉迟钝的人,一定要用温度计测水温,避免烫伤。

(三)定期查:早发现问题,不慌不忙应对

很多神经、血管问题早期没明显症状,定期检查能帮我们“揪出”潜在风险,早干预早恢复。

重点查代谢指标,掌握基础健康:中年以后(尤其40岁以上),每年至少查一次空腹血糖、餐后2小时血糖、糖化血红蛋白(反映近3个月平均血糖),同时监测血压、血脂(总胆固醇、甘油三酯等)。如果有糖尿病、高血压,要根据医生建议增加检查频率(比如每3-6个月一次)。

高风险人群查神经,防微杜渐:糖尿病患者、高血压患者、长期酗酒者、老年人等“高风险人群”,即使没有手脚不适,也建议每半年至1年做一次神经感觉检查——医生会用尼龙丝测手脚对压力的感知(比如能不能感觉到尼龙丝碰皮肤),用音叉测振动觉(比如能不能感觉到音叉的震动),简单又无创,能早期发现神经损伤。

(四)养习惯:细节做好,减少“健康漏洞”

很多小习惯看似不起眼,却能悄悄保护神经和血管,反之则可能加重问题。

戒烟限酒,别让血管“受伤”:烟草里的尼古丁会让血管收缩、变硬,加剧循环障碍;酒精会影响血糖稳定,还会破坏 B族维生素(神经的“营养剂”)。能戒烟就戒烟,喝酒要限量(比如男性每天酒精摄入量不超过25克,女性不超过15克,大概相当于啤酒500毫升或红酒150毫升)。

别久坐,每小时起身动一动:长时间坐着会让下肢血液循环变慢,容易导致手脚发麻。建议每坐1小时,就起身活动5-10分钟:跺跺脚、伸伸胳膊、走几圈,让血液“动起来”。

保护手脚,避免小伤变大事:选宽松、透气的纯棉鞋袜,别穿太紧的鞋子(避免挤压脚趾)、高跟鞋(容易累,影响循环)。每天睡前检查手脚皮肤:看看有没有破损、水泡、红肿,因为如果神经感觉迟钝,小伤口可能没知觉,不及时处理容易引发感染。

手脚的“麻胀凉痛”不是“小事”,而是身体在提醒我们“该关注健康了”。融合西医的“精准防护”和中医的“整体调理”,从吃、动、查、习惯四个方面坚持,就能把问题“扼杀在摇篮里”。我们可能会提到甲钴胺、木丹颗粒等药物,但要记住:这些只是“辅助手段”,最重要的永远是健康的生活方式。从现在开始,多留意身体的信号,用科学的方法照顾自己,才能让手脚灵活、全身舒畅,好好享受生活!