我们的餐桌选择,不仅关乎粮食安全,更与慢性疾病防控息息相关。

世界粮食日-手拉手

一、传统与现代的断裂:谷物演变的健康代价

数千年来,中国人的饭碗里装着的是文明的根基。然而,近几十年来,我们的主食结构发生了根本性转变。从粗犷的全谷物到精细的白米白面,这一转变背后隐藏着健康代价。

历史告诉我们,我们的祖先食用的是糙米、全麦等天然谷物,这些食物在加工过程中保留了大量营养素。而现代精制工艺却将谷物中最宝贵的部分——麸皮和胚芽去除,留下的主要是淀粉质内核。这种“精致化”进程,与糖尿病、肥胖等慢病发病率攀升曲线惊人地吻合。

2023年《中国居民营养报告》显示,我国居民精制碳水摄入占比超过60%,而全谷物推荐达标率仅20%。这一数据折射出现代饮食的失衡状态。

主食的误区

二、误区与冲突:为什么我们陷入“碳水陷阱”

1、“主食必须白净细腻”的审美误区深入人心。许多人认为精白米面更高级、更易消化,这其实是一种误解。精制碳水进入人体后迅速转化为葡萄糖,导致血糖急剧上升,长期刺激胰岛素分泌,最终导致胰岛素抵抗。

2、“低脂即健康”的标签误导让不少人陷入了高碳饮食的陷阱。为避免脂肪,人们不自觉地增加精制碳水摄入,殊不知这同样会催生肥胖。事实上,《柳叶刀》研究表明,每日摄入25-30克膳食纤维,可使心血管病风险下降15%。

3、“无盐不香”的口味依赖让我们忽视了加工粮食中的隐形盐。挂面、速食粥、饼干等看似温和的食品,实则是钠的隐藏来源。每日盐摄入超过5克,高血压风险增加17%,这一数据令人警醒。

隐形刺客

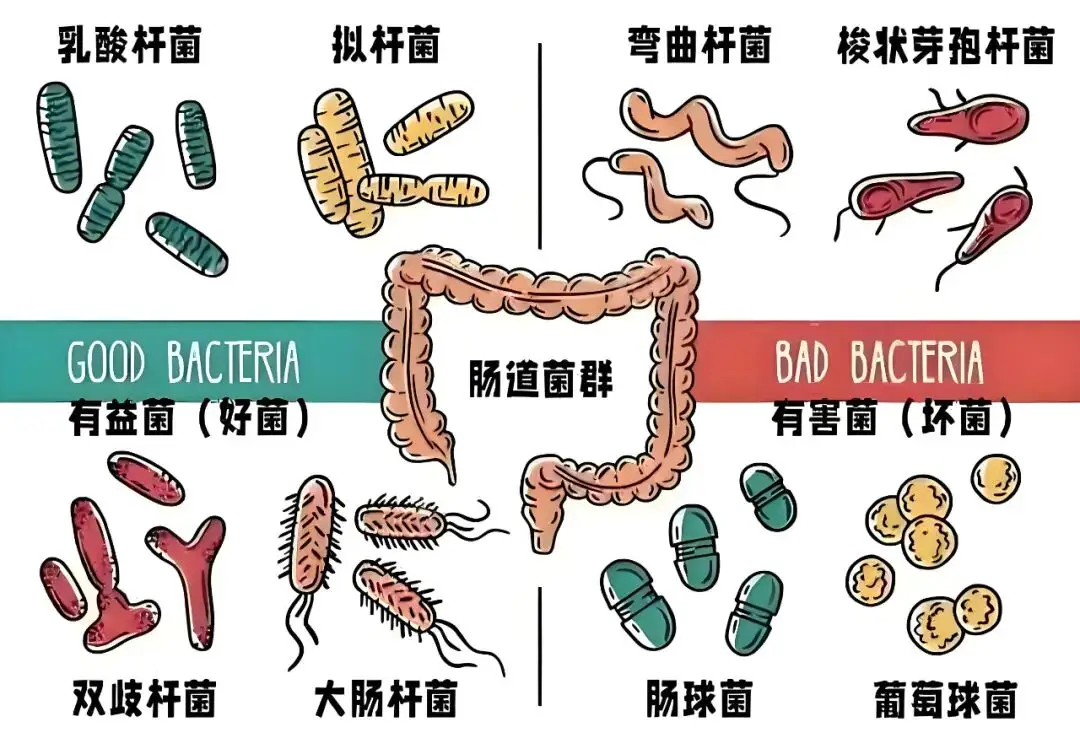

4、肠道:被忽视的“第二大脑”

作为脑科学专家,我特别关注粮食选择与大脑健康的关联。肠道常被称为“第二大脑”,其通过肠脑轴与中枢神经系统双向沟通。全谷物中的膳食纤维是肠道菌群的重要养料,而菌群平衡直接影响神经递质合成,进而影响情绪、认知甚至慢性炎症水平。

一项有趣的研究发现,坚持全谷物饮食的人群不仅糖尿病风险降低20%,抑郁和认知衰退发生率也显著偏低。这说明,粮食选择与大脑健康密不可分。

肠道也是小社会

三、慢病管理的粮食解决方案

1、主食替换法是实践中的有效策略。北京协和医院的干预实验显示,糖尿病患者改用糙米加杂豆三个月后,空腹血糖平均下降1.5mmol/L。具体而言,白米饭可替换为糙米或燕麦饭(升糖指数降低30%),白面条可替换为荞麦面或鹰嘴豆意面。

2、控盐技巧不仅限于少放盐,更需警惕加工食品中的隐形钠。选择“低钠”挂面(钠含量≤120mg/100g),烹饪中用香草、柠檬汁替代部分盐调味,都是实用方法。

3、高纤维组合并不复杂:早餐可以是燕麦加奇亚籽和蓝莓,加餐来一小把杏仁(约10克),就能显著提升膳食纤维摄入。

五谷为养

四、传统智慧的现代启示

中国传统饮食强调“五谷为养”,这种多样性思维与现代营养学不谋而合。古人所说的“五谷”包括稻、黍、稷、麦、菽,本身就是多样化的粮食来源。重新发现这一智慧,对慢病防控具有重要意义。

我们需要重新构建主食观念:从追求“精细”转向注重“多元”,从强调“口感”到关注“营养密度”。这不是要完全摒弃精制谷物,而是调整比例,使全谷物占比达到WHO推荐的50%以上。

在世界粮食日到来之际,我们呼吁从家庭餐桌开始变革:减精制——逐步替换为全谷物、杂豆;增纤维——每日蔬菜不少于500克加上全谷物100克;读标签——警惕加工粮食中的隐形盐和糖。

粮食选择是慢病管理的“第一道防线”,也是每个人都能掌握的自我健康管理工具。让我们从下一餐开始,用饭碗投票,为自己和家人的健康打下坚实基础。

全谷物饮食

健康提示:慢性病患者可咨询生活方式医生制定个性化生活方式医学处方,定期监测血糖、血压、血脂、炎症和斑块等指标。本文数据来源包括WHO指南、《中国居民膳食指南(2022)》及权威医学期刊研究。