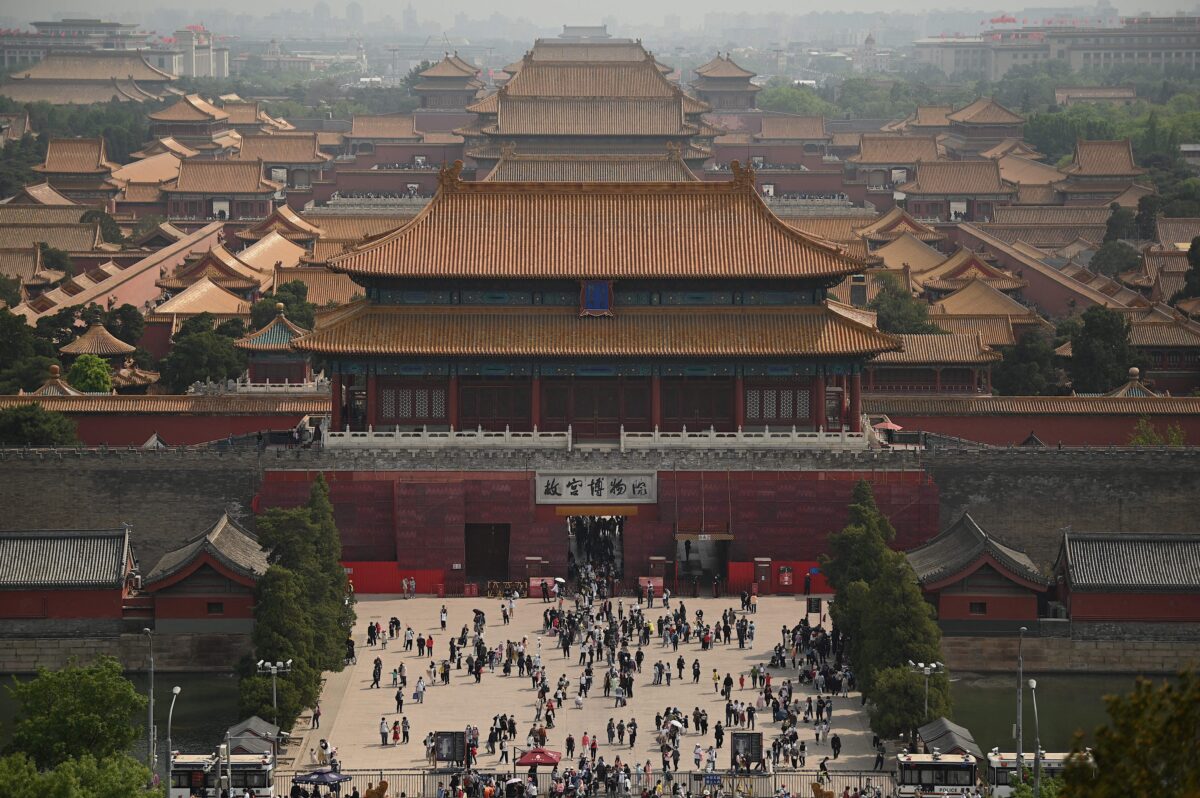

中国5A景区游客数量连续三年下滑。2021年5月3日,游客在劳动节假期中参观北京故宫。(Noel Celis/AFP via Getty Images)

在刚刚过去的中秋及“十一”长假期间,中国接待量排名前50的5A景区共接待深度游客量较2024年下降221万人。这已经是排名前50的5A景区游客连续三年下滑。该消息冲上了热搜。

中国游客行为监测与决策服务文化和旅游部技术创新中心监测数据显示,2025年8天的中秋及“十一”长假期间,中国排名前50的5A景区今年接待在景区停留1小时以上的游客人数(深度游客)比去年同期下降221万人。

宜昌市三峡大瀑布旅游区(5A级)总经理安勤对观察者网表示,今年以来该景区旅行社团队游客量确实出现下降。

监测数据同时显示,2023年至2025年长假期,中国接待量排名前50名的5A级景区游客量分别为4184.12万、3843万和3622万人次,三年累计降幅约为13%。

对此,观察者网10月25日引述中国旅游景区协会专家委员会专家杨涛的分析说,5A级景区接待量下降,是中国大众旅游市场进入新阶段历史性“拐点”的必然反映,标志着一个以消费者为中心、体验为王、以内容驱动的旅游新时代正式来临。

担任多家5A景区顾问的孙震也认为:“那些又贵又挤的传统5A景区,正逐渐失去其在假期出游中的首选地位。” 而游客越来越注重个性化体验,不愿为过高溢价买单。

之所以5A景区日渐被游客冷落,首先,在中国社交平台抖音、小红书也在长假期前出现大量针对知名5A景区的“避坑帖”“劝退帖”。

有游客透露,部分5A景区客流量过大,再美的景致也容易被人海淹没,尤其在山岳型景区,狭窄路段和拍照点的人群拥挤,也带来安全隐患;一些新晋5A景区的游览体验同样不尽如人意——不仅景观独特性不足,还充斥“人造”景点,同质化问题突出。

其次,5A景区的票价不菲,却名不副实。有网民表示,部分5A景区门票价格不菲,却只能体验“分支小溪流踩水”等基础项目,其余项目均需额外付费。在不少5A景区,购买门票往往只是消费的起点,后续“套娃式收费”屡见不鲜。部分古城类5A景区中,特色非遗商铺被千篇一律的“义乌小商品店”取代,高价难吃的“网红小吃”消磨着游客的耐心。

再有,相对游客对5A景区“又贵、又挤、又商业化”的印象,县域旅游所强调的“松弛感”(不拥挤)、“原生性”(未过度开发)与“性价比”(综合成本可控)的优势越来越被游客认可。

暨南大学旅游规划设计研究院副院长董观志教授也对观察者网表示,传统5A景区的门票和“二消门槛”把很多游客“挡在”了门外,董观志认为: “传统运营模式的5A景区客流量持续下滑,是未来不可逆转的一种趋势。”

据《旅游景区质量等级管理办法》及国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》,中国旅游景区质量等级从高到低依次划分为AAAAA(5A)、AAAA(4A)、AAA(3A)、AA(2A)和A级五个等级。

2007年,中国评选出首批5A级旅游景区,包括故宫、长城、九寨沟等著名景点,共计66家。2024年,5A景区总数达到358家。随着5A景区数量快速增加,各类争议也接踵而来:票价偏高、接待能力不足、商业化过度等问题也多次被关注。

观察者网表示,综合多家在线旅游平台(OTA)的假日市场分析数据,一二线城市旅游订单的同比增速普遍低于三四线城市,而三四线城市又慢于县域市场。“小县城跑赢大都市”已成为节假日旅游市场的一个显着特征。