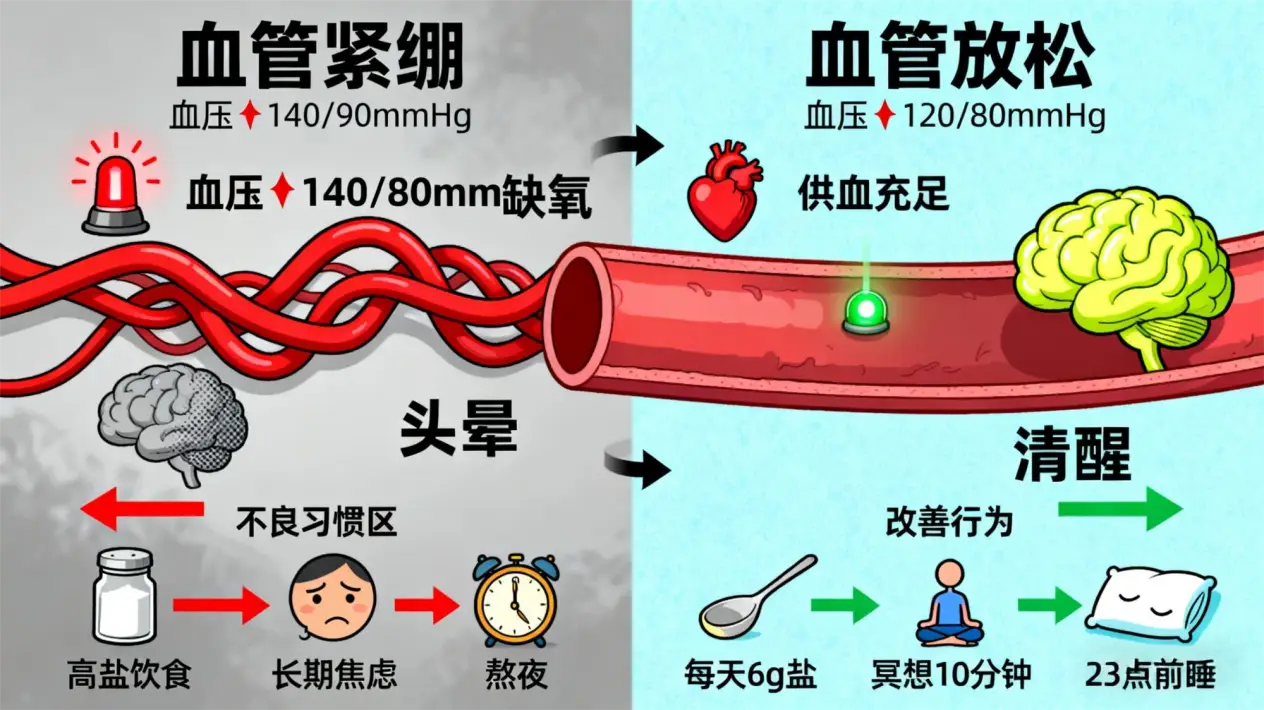

张叔叔最近总觉得胸口发闷,尤其是爬楼梯或快走时,还会有点喘不上气;偶尔看报纸久了,会突然觉得头晕、眼睛发花。去医院检查后,专业人士告诉他,这是因为给心脏和大脑供血的血管有点“紧绷”,血流量不够,导致心脑“缺氧”了。生活中像张叔叔这样的人不在少数,总以为“胸闷、头晕”是小毛病,却不知道这可能是血管“收缩”、微循环变差发出的信号。今天就用大家能听懂的话,聊聊怎么让血管“放松”、改善微循环,给心脑充足的血液和氧气。

一、先搞懂:血管“紧绷”、微循环差,心脑会受啥影响?

很多人对“血管扩张”“微循环”没概念,其实这就像家里的水管——如果水管变细、水流变慢,家里的水龙头就会出水少;血管也是一样,一旦“紧绷”收缩,心脑等重要器官就会“缺血缺氧”。

1.啥是血管扩张、微循环?用“生活比喻”讲清楚

·血管扩张:血管就像有弹性的“软管”,平时会根据身体需求收缩或放松。“血管扩张”就是让“紧绷”的血管慢慢放松、变粗,就像把细水管换成粗水管,让血液能更顺畅地流动。

·微循环:简单说就是“身体里的小血管网络”,像毛细血管这样的细小血管,负责把血液和氧气输送到身体各个角落,包括心脏、大脑的每一个细胞。微循环好,就像家里的每个房间都能顺畅用到水;微循环差,就会有地方“缺水缺氧”。

2.血管“不放松”、微循环差,身体会有这些信号

当血管总是“紧绷”、微循环变差时,身体会早早发出“预警”,别不当回事:

·心脏“缺氧”信号:胸口发闷、偶尔隐痛,尤其是运动或劳累后更明显;爬几层楼就喘不上气,休息一会儿才能缓解;有时会觉得心跳变快,像“心慌”一样。

·大脑“缺氧”信号:经常头晕,尤其是早上起床或蹲久了站起来时;看东西久了眼睛发花、注意力不集中;偶尔会有短暂的“脑子空白”,几秒钟后才恢复。

·身体其他信号:手脚发凉,就算天气不冷也总觉得手脚冰;皮肤变得暗沉、没光泽,伤口愈合变慢;容易疲劳,就算没干活也觉得没力气。

3.这些习惯会让血管“越绷越紧”

之所以会出现血管“紧绷”、微循环差,和平时的生活习惯密切相关,很多人每天都在“无意伤害”血管:

·吃太咸太油:顿顿离不开咸菜、腌肉,炒菜时油放得多,会让血管壁变厚、弹性变差,慢慢失去“放松”的能力;

·压力大、爱着急:工作或生活中一遇到烦心事就上火、发脾气,情绪激动时,身体会分泌让血管收缩的物质,让血管“紧绷”;

·久坐不动:上班坐8小时,下班窝在沙发里,血液流动变慢,血管长期处于“低活动状态”,慢慢就“不会放松”了;

·吸烟、熬夜:吸烟会损伤血管壁,让血管变脆、容易收缩;熬夜会打乱身体代谢,影响血管的正常收缩和放松节奏。

二、重点关注:为什么要特意“呵护”冠状动脉和脑血管?

心脏和大脑是身体的“核心器官”,给它们供血的冠状动脉和脑血管,就像“核心水管”,一旦这两根“水管”变细、供血不足,麻烦就大了。

1.冠状动脉:心脏的“专属供血管”,不能“堵”也不能“绷”

冠状动脉是绕在心脏表面的血管,专门给心脏肌肉供血。心脏每天24小时不停跳动,需要大量血液和氧气:

·如果冠状动脉“紧绷”收缩,血流量减少,心脏就会“缺氧”,出现胸闷、胸痛;

·长期“紧绷”还可能让冠状动脉慢慢变窄,甚至出现斑块,严重时会影响心脏正常工作,导致更严重的问题。

2.脑血管:大脑的“营养通道”,缺血缺氧影响大

大脑虽然只占身体重量的2%,却需要全身20%的血液和氧气。给大脑供血的脑血管一旦出问题:

·脑血管“紧绷”会让大脑供血减少,出现头晕、注意力不集中、记忆力下降;

·微循环差时,大脑的某些细胞会“缺氧”,可能导致头痛、眼睛发花,长期下来还会影响大脑功能。

三、科学改善:3个方法,让血管“放松”,微循环更顺畅

想要让血管“放松”扩张、改善微循环,不用依赖“特效手段”,做好这3件事,就能慢慢帮血管恢复弹性,给心脑充足供血。

1.吃对食物:给血管“减负”,帮它“放松”

饮食能直接影响血管状态,吃对食物能帮血管“减轻负担”,慢慢恢复“放松”的能力:

·多吃“帮血管放松”的食物:

·蔬菜类:芹菜、菠菜、西兰花,富含维生素和膳食纤维,能帮血管“舒缓”,减少收缩;

·水果类:香蕉、橙子、猕猴桃,含有钾元素和维生素 C,钾元素能帮助血管放松,维生素 C能保护血管弹性;

·全谷物:燕麦、玉米、糙米,代替精米白面,能促进肠道蠕动,减少脂肪吸收,避免血管壁变厚。

·少吃“让血管紧绷”的食物:

·高盐食物:咸菜、腌肉、酱菜,盐吃多了会让身体缺水,导致血管收缩“紧绷”;

·高油食物:油炸食品、肥肉、动物内脏,脂肪会附着在血管壁上,让血管变窄、失去弹性;

·高糖食物:蛋糕、奶茶、糖果,糖分会转化成脂肪,影响血管健康,让血管更容易“紧绷”。

2.动对身体:温和运动,帮血管“活动”起来

运动能像“给血管做按摩”一样,促进血管收缩和放松,改善微循环,但要选对运动方式,避免剧烈运动让血管“吃不消”:

·选“温和有氧”运动:快走、慢跑、打太极、跳广场舞、骑自行车,这些运动能慢慢加快血液流动,让血管逐渐“放松”;

·控制运动强度和时间:每次运动30分钟左右,比如晚饭后散步20分钟,早上做10分钟太极;运动时以“身体微微出汗、不觉得喘”为标准,别勉强自己;

·运动前后“别着急”:运动前先做5分钟热身(比如拉伸、慢走),让血管有时间“准备”;运动后别马上停下来,慢慢走几分钟,让血管逐渐“平复”,避免突然收缩。

3.调好状态:少生气、睡好觉,给血管“好环境”

情绪和睡眠对血管影响很大,长期压力大、睡不好,血管会一直处于“紧绷”状态,很难放松:

·别让情绪“激动”:遇到烦心事时,别着急上火,深呼吸几次,或者找朋友聊聊天、听听音乐,让情绪慢慢平复。情绪稳定了,血管才不会突然“收缩”;

·保证“优质睡眠”:尽量晚上11点前睡觉,每天睡够7-8小时。睡眠时身体会分泌帮助血管放松的物质,让血管在夜间“休息修复”;

·学会“放松身心”:每天抽10分钟“放空自己”,比如坐在阳台晒晒太阳、喝杯茶,或者做简单的冥想,让身体和大脑都放松,血管也会跟着“舒缓”。

四、定期检查+科学调理:早发现问题,别等血管“出大事”

很多人觉得“没不舒服就不用管血管”,其实血管“紧绷”、微循环变差早期没明显变化,定期检查才能早发现,避免发展成更严重的问题。

1.这些人要重点查血管

·中老年人:45岁以上,尤其是60岁以上的人,血管弹性会慢慢下降,每年要查一次血管相关项目;

·有基础病的人:高血压、高血脂、糖尿病患者,这些疾病会加速血管老化,让血管更容易“紧绷”,每半年查一次;

·有不良习惯的人:长期吸烟、熬夜、久坐、吃太咸太油的人,每年查一次,及时发现血管问题。

2.重点查这些项目,了解血管和微循环状态

检查时别只做“常规体检”,要重点关注能反映血管和微循环的项目:

·血管超声:比如颈动脉超声,能看看血管壁是否变厚、有没有斑块,判断血管是否变窄;

·血压监测:血压长期偏高,会让血管一直处于“高压状态”,容易“紧绷”,要定期测血压;

·微循环检测:通过专业仪器检查指尖等部位的微循环,了解小血管的供血情况。

3.出现问题别慌,科学调理是关键

如果检查发现血管“紧绷”、微循环差,别自己买“通血管”的产品吃,要听专业人士的建议,根据情况选择调理方式:

·轻度问题:专业人士会建议调整生活习惯,比如改善饮食、规律运动、调整情绪,通过这些“非药物方式”帮血管放松,定期复查;

·中度问题:若生活调整效果不明显,可能会配合药物调理,比如用药物帮助血管扩张、改善微循环,用药期间不能随便增减药量;

·特殊情况:对于部分因脉络瘀阻导致血管收缩、微循环不畅的人群,可以结合中医辨证思路,在评估个人体质和病情后,根据个体差异制定方案,绝对不能自行使用。

·中西医结合也是目前治疗脑病的常用方法,可在医生指导下,配合使具有活血化瘀、通脉舒络功效的中药成分药物,比如丹红注射液等。

·

五、最后提醒:血管健康,心脑才健康

血管就像身体的“生命线”,尤其是给心脑供血的冠状动脉和脑血管,只有它们“放松”通畅、微循环顺畅,心脑才能获得充足的血液和氧气,身体才能正常工作。

别觉得“血管问题离自己很远”,从今天开始,每天多吃一口蔬菜、多走一步路、少生一点气、早睡一会儿觉,定期检查血管状态,就能慢慢让血管恢复“放松”的能力,在医生的指定下,通过药物丹红注射液、丹参多酚酸盐来改善微循环。记住,血管健康不是“一天两天”的事,需要长期坚持,只要你愿意付出一点努力,心脑就会更健康,身体也会更有活力!