“代食品”对于没有经历过那场饥荒的人来说,自然有些弄不懂到底是怎样的一种食品。而经历了那艰难岁月的人们,一提起这个名词,就有点心有余悸。说白了,所谓代食品,就是除了食品之外,一切可以替代食品作为肚子填充物的东西。这里头,有植物叶子,有玉米、小麦的根须,还有其他可进肚的物品。

在1958年的“大跃进”高潮中,中科院的科学家们承担了“粮食多了怎么办”的研究课题,而到了1960年,这些科学家的研究课题则改为“粮食少了怎么办”,承担了研究“代食品”的任务。

1960年11月9日,中国科学院党组向中共中央和毛泽东报送了一份题为《关于大办粮食代用品的建议》,报告一开头就说:“根据中央支援农业的指示,为了有助于节约粮食,安排群众生活,最近几个月来,我们着重抓了粮食代用品的研究工作。由于科学院各有关研究所在生物分类和生物化学等方面稍有基础,研究工作进展是比较快的。目前已有几种代用品试验成功。这几种代用品,既有营养,又无毒害,原料丰富,做法简便,可以分别情况,大规模地推广。”

中科院党组在报告中说,橡子仁、玉米根,泡泡磨磨就能吃,应抢时间推广下去。科学家们估计,全国带壳橡子一年约有80亿斤,橡子仁中一般含有43%~60%的淀粉,每百斤橡子去壳后,可以提取淀粉30至50斤,如果以全国橡子产量20%来提取淀粉,即可得淀粉6、7亿斤。

建议中又说,玉米根、小麦根,洗净、磨碎,碾成粉后,也可食用,而且色香味都有点像炒面。科学家推算,一亩地的玉米根可碾粉50斤以上,如能在全国普遍推广,以玉米根、小麦根的20%做根粉的话,全国可得几十亿斤的粮食代用品。

这份建议还说,叶蛋白(其实就是新鲜草叶、农作物叶子和树叶晒干磨成的粉)营养好,资源广,只要采集、加工有所安排,就可以大搞;食用微生物、浮游生物,繁殖快,只要学会一定的管理技术,准备必要的简单设备,积极而有步骤地推广,就会有很大的收益。

中共中央对这份建议很重视,很快将这份建议批转全国,并且要求各地必须更大规模地发动群众,抓时机,抢时间,迅速地把那些可以制成代食品的树叶、草叶和野生植物尽可能地采集起来,把那些可以制成代食品的秸秆和植物尽可能地保存下来,有计划、有步骤地制成各种代食品。

前面提到的这所高校,虽地处中等城市,但学校不远处即是山区,山上长着一种当地称为野红薯或山薯的野生植物。在大搞代食品的运动当中,为了裹腹,师生纷纷上山挖回野红薯。

野红薯

应该说,在发动群众采集代食品之初,该校党委就注意到了防止中毒的问题。当师生将野红薯挖回之后,学校即要求科研科和化学系对野红薯进行化验,同时要求师生不要随便食用。

化验的结果,发现野红薯含有一种有毒的皂素,校党委随即让学校生活委员会和科研科连续发了两道紧急通知,要求暂停食用。

可是此时,饥不择食的师生们已有人食用野红薯了。因为野红薯的中毒反应比较慢,一般要在一个星期,甚至十天之后才有反应,以至吃了野红薯的师生有1600余人。

元旦刚过,传来邻近的矿冶学院几个学生吃了野红薯中毒死亡的消息,该校顿时紧张起来。此时,学校食用过野红薯的人也开始不断出现中毒反应。学校党委赶紧召开党委扩大会议,采取紧急措施,成立防治疾病指挥部,停课进行检查,中毒严重的100多人被送到医院治疗,将中毒相对轻一点的,集中学校观察。据调查,全校或多或少吃过野红薯的师生中有中毒症状的有近500人。这一中毒事件幸亏发现及时,没有导致人员死亡,真是不幸之中的万幸。

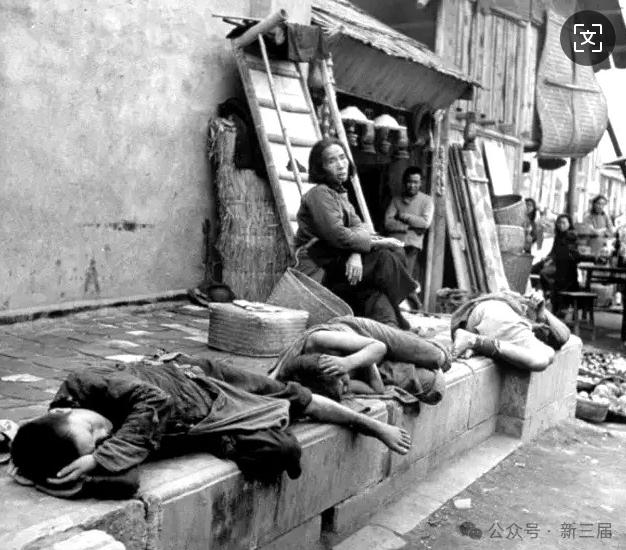

营养的严重不足,致使许多人不瘦即肿。由于食物摄入量过低,饥饿难受,只得喝水充饥,以致浮肿病普遍发生。据一份资料统计,该校师生连同家属共4056人,病号数(主要是浮肿病)714人,占全校人数的17.6%;教工病号数257人,占教工人数的23.44%。但据经历了这次大饥荒的亲历者回忆,实际数字远远要超过此数。此外,全校还有众多的女教师和女学生患有妇科病,仅历史系就有80%的女生患月经病。

浮肿病的发生,原因就在于食品的极度缺乏。该校的一期《内部情况》在谈到如何防治浮肿病时,无意中承认了这一点。文章说:营养性水肿病是由于身体所吸收的养分不能维持其生活、劳动消耗所造成的,如果一个正常人每天吃入食物中的养分(包括蛋白质、热量、维生素)仅占其需要量的50%以下,在一个月内即可发生水肿,如果不足30%时,也可以在几天内发生。

一向在社会群体中生活水平较高的知识分子,都生活在如此贫困的生活状态之中,“三年暂时困难”之困难程度就可想而知了。

03

灵丹妙药小球藻

在众多的师生大受浮肿病之苦之际,一种既是药品又是美味佳馔的东西便格外被看好。这就是小球藻。

1960年10月,中共中央书记处候补书记、毛泽东的秘书胡乔木,曾给毛泽东写信说,推广小球藻,在当前粮食因灾不足的情况下具有重大意义,一是可以保证至少不死人,减少甚至消灭浮肿病;二是减少乱采代食品引起的中毒事件;三是保证劳动生产率和工农体力不因粮食不足而降低。毛泽东对这个建议很重视,将胡的信印发给各省、市、自治区党委第一书记,要他们研究推广。

胡乔木给毛泽东的信中,附有一份中国科学院的科学家们的研究材料,其中特地提到了小球藻的作用:云南省大理市郊区用小球藻给人治浮肿病,90%以上的病人都治好了。一般是三四天消肿,六七天出院。在大理州医院,用小球藻试治了25种疾病,效果良好的占78%,症状减轻的占17%,无效的只占5%,没有副作用。更神的是,有个人眼睛失明已有十多年,吃了小球藻并用小球藻洗眼,很快就初步复明。不但如此,云南省粮食厅还进行了人吃小球藻节约粮食的试验。每人每天吃一公斤小球藻浓缩液,可少吃一两大米。十天之后,参加试验的八个人,有五个人的体重分别增加了4两到4斤。参加试验的人反映:未吃小球藻时,到开饭时感觉很饿。吃了小球藻、节约了粮食,到开饭时,虽然也感到有点饿,但比过去好多了。

笔者查阅了这两份材料,发现它们均未提到小球藻的原料。据说,小球藻的原料竟然是人尿,不知是真是假。

自从师生吃野红薯中毒之后,上面提到的这所学校也就对小球藻的培植格外积极。化学系在给党委的一份汇报中说,党支部认真贯彻党委的指示,“大抓代食品的培养、加工工作,拨出有机化学实验预备室及实验室所有的大小玻璃瓶作培养人造肉、小球藻之用,做到重病号每天吃一次,全系师生每周吃一次”。“做好病号饭:每人每天吃一次人造肉汤或小球藻汤,每人每天加油半钱,主粮中加入玉米、高粱等富有营养的杂粮,对全体师生,每天煮姜汤,每席发上一碗,多吃玉米、高梁粥等。”由此看来,连小球藻当时也并不是每个人都能享用。

到1961年4月,学校的小球藻生产终于初具规模,共生产出了小球藻浓缩液3287斤,原液21400斤。用于小球藻生产的瓶、罐达622个。3月中旬以来,学校的小球藻开始大面积生产,投入生产的水池达24个,面积有50平方米,能容水194吨,还有十几个池子正在改建、扩建。届时,每人每天能保证吃上小球藻浓缩液4两,原液3斤。

我想,这所学校的情况,也许在全国高校中并不是最严重的。

据一份材料介绍,武汉大学在1961年上学期开学以后第一次检查时,发现全校有浮肿病患者405人,占全校人数的6.4%;到第二次检查时增加到443人,占全校人数的7%。武汉医学院1960年12月有肝炎患者1094人,到1961年3月增加到1130人。湖南医学院的情况更为严重,该校患肝炎的人数,讲师中占90%,助教则为100%。

1960年,卫生部和中国科学院等单位,曾对在京的部分著名专家的健康状况进行了一次重点调查。

这次共调查了123人,其中教授有冯友兰、朱光潜、冯至等33人,医生有黄家驷、林巧稚、吴英恺、黄宛等52人,科学家有华罗庚、钱崇澍、陈焕镛等25人,作家、艺术家有欧阳予倩、戴爱莲、马思聪、刘开渠、叶浅予等13人。

调查的结果是这些人的健康状况都不怎么好,体重普遍下降,体质减弱,疾病增多。这123人大体可分为三种情况:

体质减弱,但健康状况还较正常的有34人,占被调查人数的28%;

体重下降较多,大部分有不同程度的慢性病,基本上能坚持工作的49人,占40%;

体重下降突出,并患有严重疾病,已经全休或半休的33人,因工作离不开尚在勉强工作的7人,共占32%。

这些人都是有名的高级知识分子,应属于生活条件较好的一群人,他们的情况尚且如此,其他普通知识分子的情况就可想而知了。这种局面,直到1962年才有较大的改变。