二、中日两国矛盾的法理探讨——冲突的起点

中日两国近代史上发生的一切摩擦与冲突,并非始于“九一八”或“卢沟桥”,其源头可以追溯到清廷统治末期,并涉及到复杂的国际法和权力继承问题,构成了两国长期冲突的结构性矛盾。

中日矛盾激化的一个重要起点是1904-1905年的日俄战争。日本战胜沙俄后,根据《朴茨茅斯条约》,继承了沙俄在中国东北(特别是南满地区)的特权,包括铁路、租借地等权益。日本迅速通过《中日会议东三省事宜条约》(即《新约》),迫使清政府在法理上予以承认。这是中日矛盾的“法理陷阱”。当时的清政府,在战后对日本继承这些特权采取了默认的态度。

根据国际法原则,作为清廷的合法延续,北洋民国政府在理论上应默认清政府的承诺和签署的条约,这符合“条约义务随国家继承”的基本原则。然而,无论是北洋政府还是后来的南京国民政府,都奉行“收回国权”的强烈民族主义政策。他们对日本在东北(“满蒙”)的特权,采取了不承认、不合作,并试图以各种方式收回的态度。

这一冲突的核心在于:现代民族国家“收回国权”的民族主义诉求与帝国主义国家“既得利益”的国际法主张之间的结构性、不可调和的矛盾。中华民国主张的是“不平等条约例外原则”,认为清廷是在胁迫下签订,故有权废止。而日本则坚持“条约神圣不可侵犯”(Pacta Sunt Servanda)原则,拒绝放弃通过战争和条约获得的权益。他们认为,日俄战争,是清廷默许的由日人帮助清廷收复俄占领土的战争,在这场战争中,日本投入兵力109万人,伤亡27.6万人,其中战死8.6万人,损失舰船91艘,军费消耗17亿~18亿日元,日本应该在收复的领土上拥有特权。

这种矛盾在1915年袁世凯政府签署的“二十一条”后进一步恶化,该条约极大地加剧了日本在华的特权。正是中华民国对日本特权采取的持续对抗行动(例如张学良在东北的“收回铁路权”运动),使得日本军方有了“保护既得利益”的借口。对清廷遗留特权是否合法继承的争议,构成了两国长期冲突的结构性矛盾,最终为后来的军事冲突,特别是“九一八事变”,埋下了法理和政治上的伏笔。当然,日本军国主义的贪婪与扩张是冲突的直接责任方,但其冲突的起点和升级,离不开对这些“法理遗留”的争议。

三、反日的政治功能——屡试不爽的转移矛盾武器

中日关系的起伏,始终精准地服务于中共不同时期的政治和经济需求。对日友好是为了引资,反日仇日是为了维稳。

(一)改革开放初期“倡导友好”的政治目的

在改革开放初期,中共宣扬友好,其目的具有高度的实用性和功利性:

通过友好关系,中国获得了日本巨额的日元贷款和无偿援助。从1979年开始,日本政府提供的四批日元贷款总额巨大,这笔资金有效地解决了中国基础设施建设的燃眉之急,资助了如北京机场扩建、秦皇岛煤码头、京广铁路电气化等关键项目。同时,中国引进日本在工业管理、质量控制上的经验,推动了中国工业现代化(如宝钢建设大量引进日本技术和资金)。

利用日本对二战罪行的部分反省态度,在外交上争取其支持,以此作为打破冷战格局下西方对华孤立的策略。在1989年事件后西方制裁的背景下,日本在一定程度上承担了为中国“解冻”的角色,维持了与中国的经济交流,这在很大程度上削弱了西方世界的联合施压。

(二)当下中共“鼓动反日”的政治目的

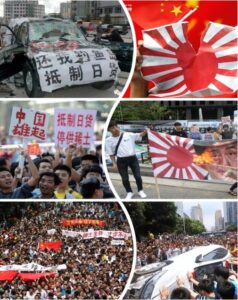

进入21世纪,尤其是在经济增速放缓、社会矛盾尖锐的当下,反日情绪的鼓动,成为了中共维系统治合法性和转移国内矛盾的有效工具。

2000年以后,官方媒体和教育系统开始系统性地、单方面地强调日本的战争罪行,弱化中日历史上的积极交流。官方媒体(如《环球时报》、央视)在涉日议题上采取了精心的“议程设置”手法。它们选择性地聚焦日本政客的“拜鬼”,却完全不报道日本民间对华的援助和友好活动。同时,官方背景的“爱国”大V和网络水军通过算法推荐,形成“信息茧房”,确保反日信息迅速占据热搜,持续对公众尤其是年轻一代进行“仇恨充值”。

这是“反日”作为政治武器最核心的功能。近年来,中国经济下行压力巨大,青年失业率创历史新高,房地产危机动摇社会信心,地方政府债务高企。每当国内矛盾激化时,官方媒体和网络会集中火力炒作涉日话题,将公众注意力引向外部敌人。

例如,2023年福岛核废水排放事件的炒作,就是“外部化”策略的经典案例。官方媒体的报道和动员远超其对国内河流污染、空气污染的关注度。官方成功地将民众对“不安全感”的恐惧(源于经济衰退和食品安全问题),引导向对日本的集体仇恨和“外部污染源”的愤怒。这种高强度的宣传成功转移了公众对国内经济和政治问题的审视。

民族主义是中共在“绩效合法性”受损(经济下滑)时,用来弥补和巩固“意识形态合法性”的工具。它将一切内部困难如经济衰退、技术封锁归咎于“外部敌对势力”的破坏,尤其是“美日联盟”,从而要求民众必须“团结在党中央周围”。通过这种方式,个人对生活的不满和愤怒就被转化为对国家的盲目效忠,党成为了“唯一能够抵御外敌、保卫民族”的救世主角色。

可悲的是,中国改革开放后的第一次反日游行,并非社会底层有认知缺陷的“粉红”,也没有中国政府幕后鼓动,而是中国大学生自发的行动——1985年8月15日,日本首相中曾根康弘及内阁成员以公职身份参拜靖国神社,引发北京大学、西安交通大学等少数大学生走上街头,游行抗议。这是恢复高考后大学生第一次走上街头。毋容置疑,中国大学生的抗议是正确的,正义的。

四、被抛弃的“友好力量”与尴尬的亲华派

中共对反日情绪的工具化利用,不仅造成了中日两国国民互不信任的加剧,更残酷地反噬了长期致力于中日友好的那部分力量,使他们陷入巨大的尴尬和无奈。当中共官方将“反日”作为转移矛盾的政治武器时,那些曾经冒着政治风险推动两国友好的人士,一夜之间成为了“过时的、错误的”象征,甚至是“卖国”的嫌疑对象。