中国曾长期将美国当作“对手与敌人”来研究,直到1980年代,自由派学者李慎之发起的一场学术运动,才打破了这一状况。但今天,一切似乎又回到了起点。

1980年的北京,中国改革开放启动未久,曾任周恩来外交秘书、邓小平1979年访美顾问的李慎之,接受了一项特殊使命——筹建中国社会科学院美国研究所,并于次年担任首任所长。彼时的中国,正处在打开国门、了解世界、走向世界的历史关口。美国这个1949年后一直被中共标签以“万恶的美帝国主义”的国度,如今成为改革开放最重要的参照系。而曾经被毛泽东钦点为“右派”的李慎之,突然接此重任——在当时,这不仅标志着中国的美国研究这样一个学科的诞生,也揭示了 中共当局对美国认知的历史大转弯。

邓小平说:“凡是和美国搞好关系的国家,都富起来了”

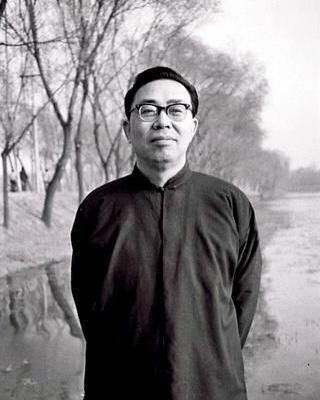

出生于1923年的李慎之,属于中共体制内“两头真”老干部的旗帜性人物。所谓“两头真”,是指年轻时因追求自由民主,反对国民党一党独裁而参加“革命”,后来却被时代裹挟不得不随波逐流,晚年幡然醒悟,重新投入争取自由民主的大潮。这种“两头真”老干部,大多知识分子出身,不仅学养深厚,而且早即对美国等西方国家及其自由民主体制有相当程度的了解与认同。

李慎之正是如此。他早年就读的燕京大学,属于美国人创办的教会大学。李慎之因此很早就经受欧风美雨,有自由主义倾向,这也注定了他不可能沦为彻头彻尾的布尔什维克。1949年后,当所谓的人民民主专政体制真正确立,他不能不痛苦地发现:一切与自己的初心背道而驰。生性率直的李慎之不能接受这一残酷现实,与党分道扬镳也就成了最终的结局。事实上,早在1957年“反右”的时候,他就被打为“右派”。

1989年“六四”期间,戒严令公布之后,身为中国社科院副院长的李慎之,公开宣称“绝不在刺刀下做官!”随即挂冠而去。1999年,他发布檄文《风雨苍黄五十年》,对1949年后中国的专制主义历史予以深刻反思,此文被普遍认为是自由主义理念在中国复兴的代表作。

如今回望,1978年,当中共启动改革开放,试图改变对美国的态度时,党内高层对李慎之的自由思想底色,不可能不了解。但出于实用主义,依然对李慎之授以创办美国研究所的重任——共产党的“灵活性”由此可见一斑。

据李慎之回忆,1979年邓小平访美,在飞机上,作为陪同者的他曾问邓,“为何如此重视和美国的关系”,邓回答说:“凡是和美国搞好关系的国家,都富起来了。”而另一位陪同者、时任外交部副部长的章文晋也曾转述邓的一段讲话,“要推行改革开放,首先就要对美国开放;不对美国开放,对任何其他国家开放都没有用。” 可见,当时以邓小平为首的中共改革派,对美国的态度,都是十分实用主义的。

也正是在这样的背景下,中共当年启动的改革开放,首先是对美国的开放,要把美国从头号敌对国家,转变为对中国改革开放予以最大帮助的国家,以及最重要的盟国。相应地,长期以来的反美、反西方宣传必须急刹车,对美国及美国所代表的西方国家,需要全方面的实证研究而且迫在眉睫。也正是在这样的背景下,次年,也就是1980年,就授命李慎之创办了美国研究所。

李慎之也的确不辱使命,作为共产党内少数的“知美派”,他利用创办美国所的机会,重新定义了中国1980年代的美国研究,发起了一场富有历史意义的学术运动,并让这场运动对中美关系的正面影响延续到了21世纪。

破冰:“把美国作为一个文明总体来研究”

1980年,当李慎之开始建立美国研究所的时候,国内相关研究仍多停留在口号化与“就事论敌”的层面:材料分散、方法失范、议题单一。李慎之的破冰工作,是从认知与机制上同时再造。他提出“把美国作为一个文明总体来研究”,这在当时,是突破性的,改变了意识形态控制之下、把美国当作“对手与敌人”来研究的状态,开始将美国视为一个“制度、社会、文化的复合体”,相关研究也由此展开。

社科院美国所当时设置了外事、编译、图书资料三个组,先以资料与译介打底;再以跨学科研究室铺开议题。李慎之曾反复叮嘱,要把美国所的图书馆建设成“全国最有权威实力的有关美国的综合图书馆”,以材料供给与规范化管理,作为美国研究之根。

1980年代初的中国,曾经在毛时代遭受严重迫害的知识分子,还没有喘过气来。李慎之在创所之初,就吸纳了一批曾经被“打倒”的资深学者。其中董乐山、梅绍武、施咸荣等三位德高望重的学者,学贯中西,精通英文,被唤作“三剑客”。另外政治、经济、外交、社会文化诸室也都人才济济。为了让研究者们真正了解美国,李慎之还主张“楚材晋培,还归楚用”,不断派人赴美访学、回所工作,形成良性循环。

作为旧体制里走出的外交老手,李慎之深知“门内说理”的重要:1983年他主持了“全国美国研究研讨会”,使中断多年的全国性对美研究重回正轨;又力促与美国国会图书馆达成图书交流,次年两万册英文书入藏,并引入计算机目录系统,保证资料供给与可检索性;他鼓励青年以翻译与综述“先补课”,从《国家间的政治》、《大趋势》到社会政策与官僚政治的经典,一批批译本在所内外流转,成为八十年代中国人认识美国的公共底座。

1987年,李慎之以社科院美国所为基础,创办了《美国研究》杂志;1988年,李慎之与资中筠共同主持创立“中华美国学会”,用“中华”一词连通海峡两岸学界,当时还以卫星连线,与美方重量级人士,如伍德科克(中美建交后的首任美国驻中国大使)等人对话,显露出李慎之把学问做成公共讨论平台的“野心”与能力。

1980年代的中国,政治风向反反复复,李慎之一方面以一己之力在院内庇护遭遇“清污”风潮的青年研究者,又推动以为凯特林基金会为枢纽的“中美长期对话”,以民间外交补国家叙事之所未及。在反复波折之中,他奔走学界与政策圈,努力维持了中美之间的学术交流,李慎之对英文文献十分重视。

据亲历者回忆,李慎之曾反复强调:写美国史与当代问题,必须以一手的英文材料为准绳。那些没有原始出处的观点,不足为学术意见。他直言“只用中文资料是写不成的”,逼着年轻研究者到图书馆“对原文下针脚”。这也使得研究者们必须从“立场驱动”转向“材料驱动”。意识形态对学术的控制就这样被撕开了一道口子。

今日看来,李慎之的这些举措叠加起来,使得1980年代美国研究这一学科的气质整体转向。在这股新的学术风气之下,美国不再是被批判的对象,而是被解释的制度。对美国的研究,从立场之争退回到了证据与逻辑的竞争。由此视之,李慎之的“破冰”,破的是旧有的意识形态语言,立的则是以材料、方法与制度相衔接的理解框架。

李慎之时期美国研究的具体分工

1985年12月9日,在李慎之统筹下,中国社科院美国所正式设立政治、经济、外交、社会文化四个研究室,形成分工协同的结构;军事议题虽未单设研究室,但被纳入外交研究的领域推进。

在美国政治制度研究方面,侧重于宪政、联邦、选举和司法四个层面的系统化。研究者以英文一手文献与制度演化史为经,以政党运作与利益集团为纬,避免“事件点评化”,转向制度逻辑与社会支撑的解释。李慎之反复强调,“只用中文资料是写不成的”,把“重证据、查原文”定为底线,从而将美国政治研究从过去的意识形态本位,拉回到了学术规范的轨道。

在美国的经济体制研究方面,则围绕政府、市场和创新的权衡展开。早期美国所的很多论文,从技术革命的社会与经济条件入手,分析财政金融工具、宏观调控边界与竞争政策的配套关系;此类研究,在1980年代的中国,回应了中国改革开放关心的问题,也校准了“国家角色”的定位。这些研究成果,部分进入政府部委的内参与政策研讨,为改革开放助力。

在对美国社会与文化的研究方面,研究团队以贫困、社保、族裔和宗教为抓手,走进美国的城市社区、工会与救助机构,采撷一手材料,追问美国社会“长周期稳定”的制度性支点,进而把社保演进与公民权利意识并置分析。此类田野与比较研究,打破了早年对美国社会研究的单调框架。

在外交与安全政策研究方面,李慎之主张在方法上同样“去口号化”,通过“长期对话”机制,把在中国可能认为“敏感”的议题也纳入学术讨论的秩序之中。1989年后形势陡变,但中国社科院美国所的这些研究始终没有中断。

“六四”之后,李慎之公开表达立场,示明了自己学术人格的底线。但他的专业工作并未停止,他曾赴美向国会议员等人解释给予中国最惠国待遇的相互依赖逻辑,在现实层面上,维持了中美经贸结构的连续性,中国此后的经济发展,与之不无关系

1999年,李慎之发布《风雨苍黄五十年——国庆夜独语》一文。这篇长文后来被认为是自由主义在中国浮出水面的代表作,也是李慎之公共论述的典范。在文章中,作为1949年新政权开创者之一的李慎之,在中国“国庆”50年的时刻,沉吟深思,盘点50年以来的政治灾难,主张以法治、宪政和人权为重建政权正当性的底线。这篇流传一时的文章,不是情绪宣泄,而是李慎之多年来研究美国的某种思想回流——经由对美国联邦体制、司法独立与公民社会的梳理和比较,提出对中国政治改革的一个参照。

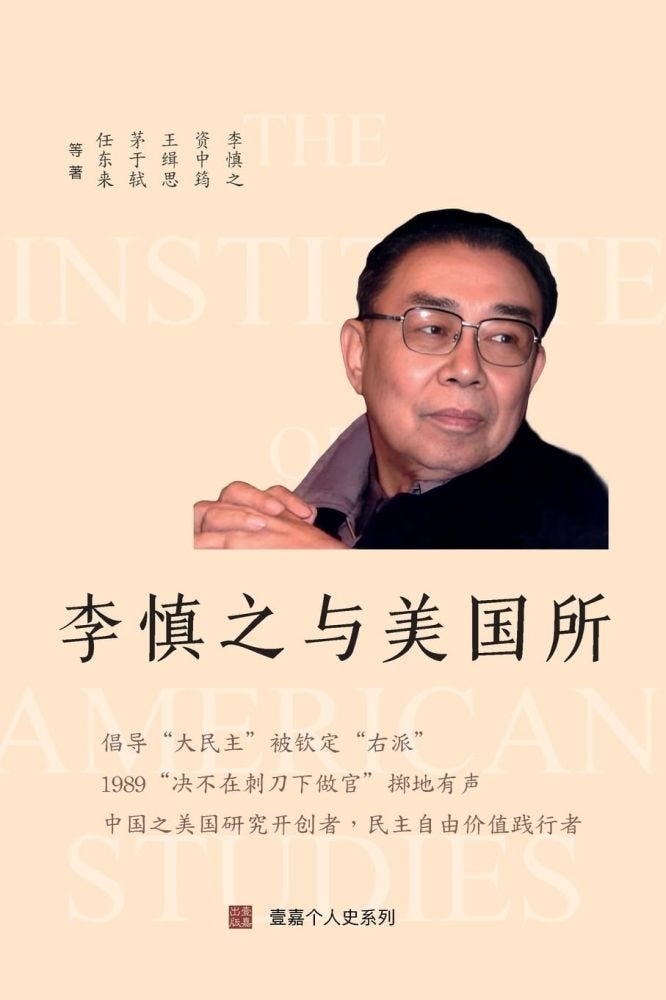

2003年,80岁的李慎之走完了自己的一生。他去世后,他中国社科院美国所的同事们自发组织撰写了《李慎之与美国所》这本纪念文集。作者包括美国所第二任所长资中筠、第三任所长王缉思,以及著名学者茅于轼等人。文集从不同侧面回顾了1980年代李慎之筹备、创办美国所,以及创办《美国研究》杂志、中华美国学会等机构的经过,呈现了李慎之作为一名公共知识分子的担当与情怀。也能看到1980年代中国的美国研究,在李慎之带领下,所呈现出的一份独特样貌:那是中美关系的破冰期,也是李慎之率领的一场以学术关照中国命运的破冰之旅。

如今回望,李慎之时代的美国研究,创造了红色中国研究美国的巅峰记录。今天,对现实稍有感知的人,都不得不承认,中国改革开放时代的窗口,似乎正在关闭,中国和美国的关系,正处于紧张的状态。2023年2月,纽约时报曾发表文章——《中国崛起依赖于与世界的联系,但中国现在正远离世界》,文中就提到邓小平当年对李慎之说的话。时至今日,李慎之那一代的中国知美派,似乎已被执政党遗忘,李慎之时代的美国研究,已不乏山穷水尽的意味。对美国认知的意识形态化,大有全面回潮的势头,这是每个关心中国的人所忧虑的。这也是我们今天重温李慎之精神遗产的意义。

(作者海星:居住于中国大陆。历史研究者,新闻从业者。)