2019年国考面向应届生招录比例为39.17%,2022年变成了67%。这意味着非应届生的上岸机会越来越少了。

这也是为什么20813人排队去阿里邮政管理局,973人抢着进台州殡仪馆的原因。人家不要求应届、不要求学历、不要求年龄,对中年危机者尤其友好。

2021年3月7日晚,“建议公务员考试打破35岁门槛”话题登顶微博热搜,阅读量6亿次,有2.6万人次参与话题讨论。

隔三岔五冒出的新闻,拼凑出中年危机者面临的残酷图景:在大厂拼命996做贡献,35岁却被裁。涨工资永远赶不上北上深的房价,一场大病可以让一个中产瞬间变无产……

方铭鹏毕业于一所985,他放弃保研,投身互联网,在经历企业内斗、创业公司倒闭、身患重病所幸无事后,最终考上公务员,上岸成功。

历尽起落后,他感慨:也许其他人看来,35岁还考公务员很失败。但如果我坚持走下去,等于给类似情况的同龄人开辟了一条路。

体制内流传一句话,“三十五,不提处,仕途基本止步。”说的是如果过了35岁还没提到处级,仕途基本终结。

对那些中年考公者,退休时能解决正科已属万幸。他们奢望的不是科级、处级,而是“生重大疾病不会被裁”“可以过完整的节假日”“公司不会用千奇百怪的理由扣钱”……

兴许唯有稳定,才能不让时代一粒沙,变成个人一座山。

三

你在备考公务员,他想进大厂996,大家都有光明的未来。

除了考公,互联网行业依旧很香,即使在风口浪尖的眼下。互联网对就业的吸纳能力,依然不亚于体制内。

之前脉脉发布的《人才吸引力报告2020》显示,依旧有25%的人,视大厂为心仪所向。

庞大就业人群面前,大厂和体制内岗位终究有限,剩下的选择大概率是逃离大城市。据不完全统计,每年有10万北漂离开北京,其中不乏名校毕业生。

据中国新闻周刊报道,2019年清华、北大、人大、北师、北航本科生留京率皆不足5成,其中清北本科毕业生留京率甚至不到2成。

回到广大二三线城市,由于工作机会少于北上广,因此能进体制内,依然是当地非常体面的选择。

看来,体制真的是宇宙尽头。不过宇宙之外,也有人拼出了广阔天地。

复旦大学毕业后,黄捷当了3年沪漂。今年为照顾年迈的父母,回湖南株洲老家。看当地有不少扶持政策,就注册了自己的电商公司。“现在政策好,只要有能力,在哪里都能成功。”

黄捷接受《工人日报》采访时特别强调:“我不喜欢‘逃离’这个词,毕业生离开大城市完全是自我选择,是很正常的。现在国内好多城市发展很快,也会有机会。”

近十年中国基建的发力,交通和通讯愈发便捷完善,确实给广大下沉中国,带去更多就业的可能。

无论考公、进大厂还是回乡,人们不过是在时代飞速变化中,寻求一种确定性。还有的人希望在一套属于自己的房子里,安放生活的确定性。

鹤岗,中国最出名的十八线小城。人们每每提起它,少不了嘲讽。

最近两年,来买房的人却越来越多。眼下用“客户遍天下”来形容鹤岗楼市并不为过。在鹤岗做中介梁云鹏还拓展了对台业务,一位30多岁的台北人买了一套总价3.3万的鹤岗房。

曾经攥写过《中间地带的青春中国》调查报告的对外经贸大学教授廉思表示:

成功需要努力、天分以及机遇和时代氛围。回乡青年与大城市新移民没本质区别,都是有梦的年轻人,只是他们选择了不一样的方式道路。

四

远离鹤岗的深圳,有一场比国考还激烈的竞争,这是对时代脉络的另类注脚。

被渲染的依旧是清北毕业生,只是学历高到了天花板。

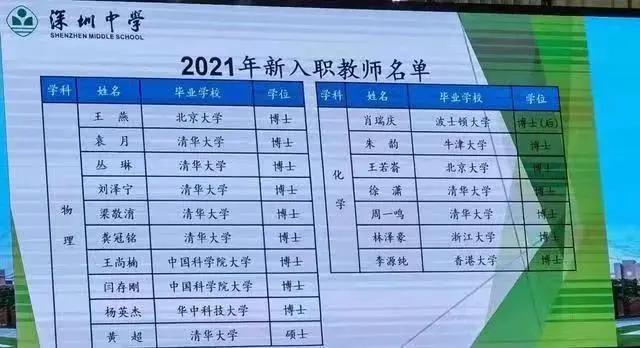

近日,深圳中学再次引发关注,最新招聘的17位理化老师中,16位拥有清华、北大等顶尖名校的博士学历。

图源:盐财经

深中赶紧解释:我们招的不全是清北博士,还有1个清华硕士。

此前深中多次因豪华师资被热议。就在去年,深中招聘的66名教师中就有27位博士,基本毕业于清北。大家在名单中艰难找出的非清北院校是牛津、港大。

大势之下,当老师依然也是体制内。

不过,这不是清北与教育行业的唯一结缘。

2020年教培最疯狂的时候,一些头部教培机构,只招来自清北的学生,开出保底60万年薪的天价工资。哪怕一天老师没有当过的清北本科毕业生,也能拿到60万。

好景不长,后面的事大家都知道了。

清北学生这么想当老师,有人调侃清北是否应该改名清北师范大学?

清北毕业生自身实现与外界期望,并不一致。比如在35位大国工匠中,很难找到清北校友的身影。而西工大一校就占了12位,超三分之一。

有业内专家在失望之余,也表示理解:

目前中国处于关键阶段,一些核心技术上需要优秀人才去解决,而这些核心技术突破往往需要基础研究作为支撑,清北作为中国最高学府,责无旁贷。但从事基础研究工作,是一件费力不讨好的事。对于清北来讲,就业选择很多,可以获得更丰厚的报酬。如果真的从事基础研究,意味着他们要花很长时间,也不一定能有成果。

也有人说:

这些清北学生是“想开了”。当清北高材生脱离了外界为他们定义的轨道,其实是压力之下对人生预期的调整,每一个层级都有每一个层级的竞争和压力。

当下,人被当作人力资源,而不是人本身来对待。于是,人不可避免地开始将自身工具化,以找到对应的出路。

时代的剧烈变化下,也许大家都只是想过上简单安稳的生活。可问题是,为什么我们一定要经过各种培训,高考、国考这样的惨烈厮杀,才能过上简单安稳的生活?