类风湿性关节炎,至今亦有许多尚未厘清的地方。

类风湿性关节炎也是自体免疫疾病之一,在日本国内患者人数已高达70万人(编按:据台湾卫福部统计,全台约有20万名类风湿性关节炎患者,人数持续增长,年增约5000人)。

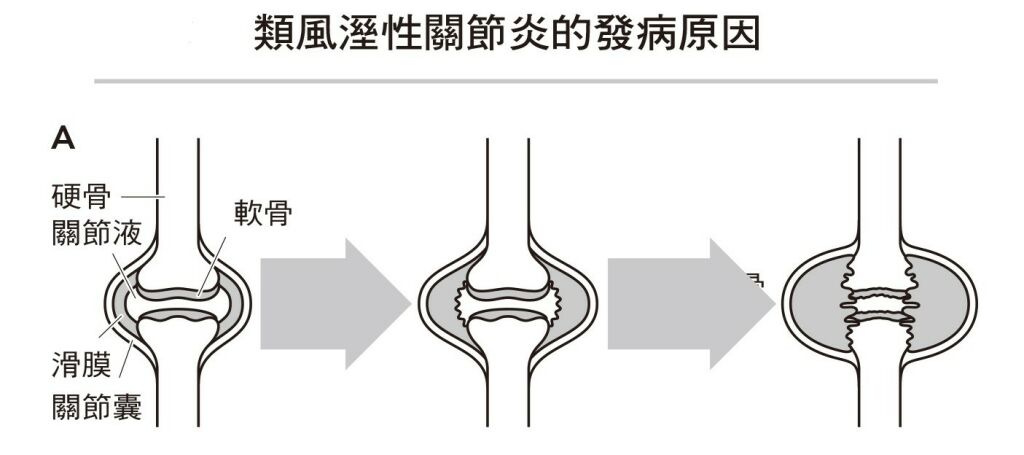

主要症状有手腕、膝盖、手指等关节肿胀或疼痛。严重的话,关节因为骨骼蛀蚀而影响正常功能。

这个疾病诡异之处,在于关节内的滑膜(Synovial membrane)受到免疫系统的活化,产生发炎反应。滑膜是用来分泌关节液并提供营养,以帮助关节顺畅运动的组织。当滑膜发炎、异常增生并肿胀时,就会引发关节的异常。之后,滑膜最终会侵蚀软骨和骨骼。

类风湿性关节炎,是滑膜细胞和蚀骨细胞在破坏

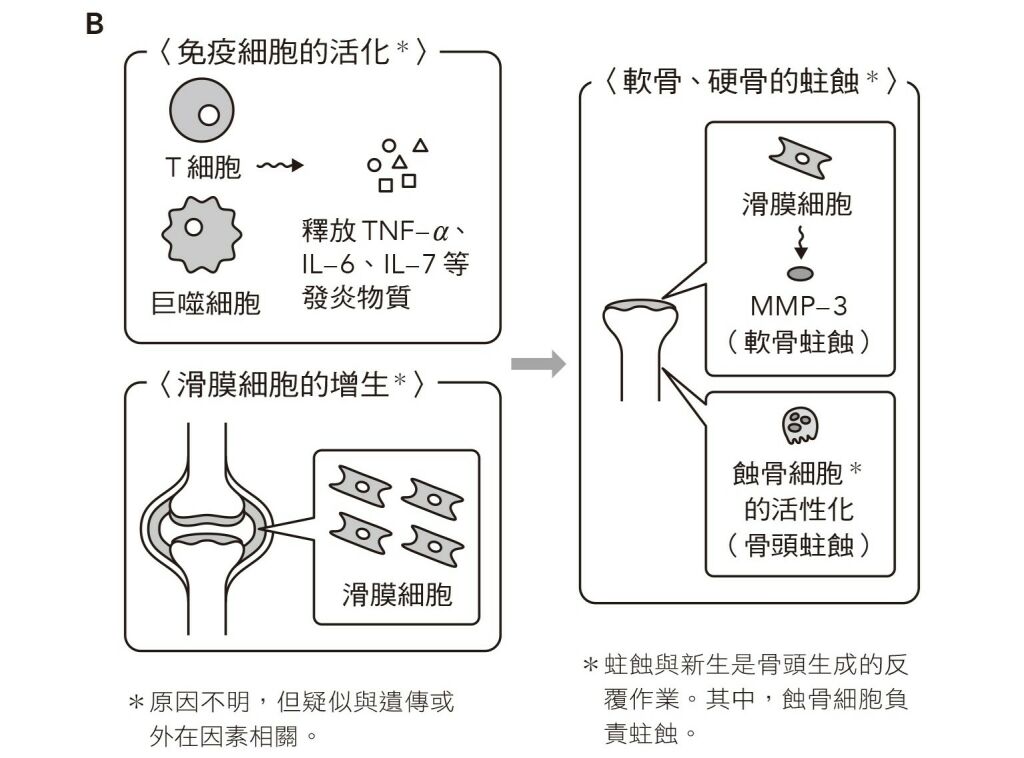

为什么滑膜的作用如此重要?首先,免疫细胞被活化,会释放各种物质来传递讯息。比方说,肿瘤坏死因子α或介白素6(Interleukin−6,IL−6)等发炎物质。

当滑膜内的滑膜细胞异常增生时,滑膜本身会肿胀起来。这些发炎、免疫与细胞增生的过程彼此交错,最终导致关节内的软骨与骨头遭到破坏。

其中,滑膜细胞会分泌一种可分解蛋白质的酵素,称为“基质金属蛋白酶−3”(Matrix metalloproteinase−3,简称MMP−3),它是破坏软骨的主因;另一方面,负责破坏骨头的,是一种叫做蚀骨细胞的免疫细胞,它们在病程中被过度活化。

诊断类风湿性关节炎:综合检查RF、CCP抗体

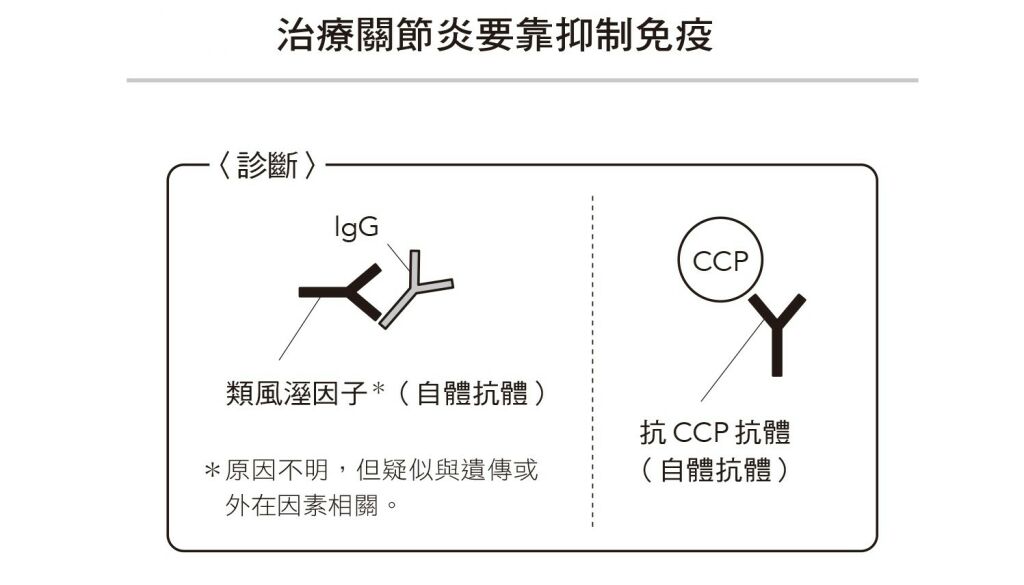

类风湿性关节炎属于自体免疫疾病,自然是因为自体抗体的缘故。事实上,科学家早在1948年就发现类风湿因子(Rheumatoid Factor,简称RF),这是针对IgG抗体下半部(Y字型下方)所产生的自体抗体。

虽然类风湿因子与类风湿性关节炎高度相关,因此常被用来诊断,但也不能完全排除肇因于其他自体免疫疾病的可能性。

之后,科学家又发现,当患者体内存在人工合成的环状瓜氨酸化胜肽(Cyclic citrullinated peptide,简称CCP)时,也会产生另一种自体抗体(抗CCP抗体)。

麻烦的是,抗CCP抗体的感测性较低,不像类风湿因子那般容易诊断。因此,医师问诊时,除了自体抗体的数值以外,通常也会考量患者的发炎或关节状况、罹病时间等资讯。

抗癌药、生物制剂3种药帮助抑制免疫系统

那么,类风湿性关节炎有药物可治吗?

由于这是一种免疫系统过度活跃的疾病,治疗的原则就是抑制免疫反应。自1980年代末期开始,全球开始使用一种抗癌药物成分来治疗类风湿性关节炎,也就是灭杀除癌锭。

研究发现,只要使用低剂量的灭杀除癌锭,就能达到治疗效果。它的作用是抑制DNA合成所需的核苷酸,进而抑制免疫细胞与滑膜细胞增生,让病情进展变慢。

进入2000年以后,出现了新一代的抗发炎细胞激素抗体药物,例如:Infliximab(商品名:Remicade),可抑制肿瘤坏死因子α的作用;Tocilizumab(商品名:Actemra),则可抑制介白素6的作用。

随着科技的进步,类风湿性关节的疗法已不再止于延缓病情的恶化,而是让患者恢复正常的日常作息,并透过药物抑制免疫细胞对关节的过度反应,以达到治疗效果。