洪水围困广西村庄(视频截图)(视频截图)

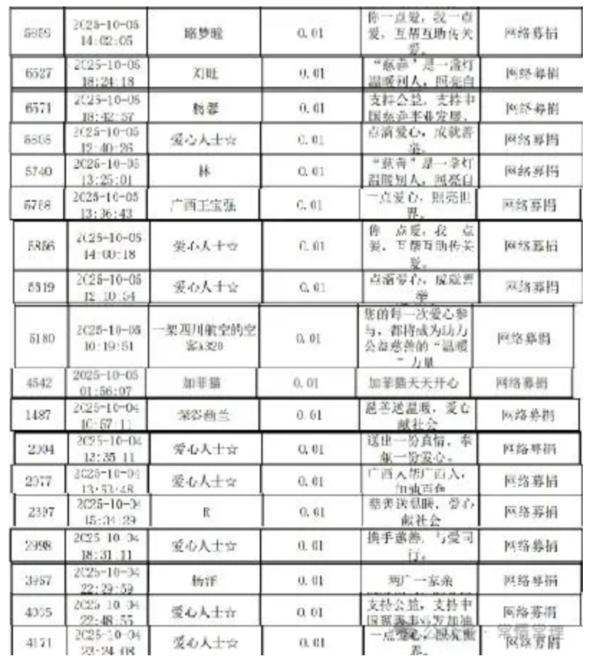

广西在台风“博罗依”(Bualoi)过境后,百色慈善总会公布的捐款明细中出现数十笔仅有0.01元(一分钱),也有0.02元、0.1元等“极小额”捐赠,引发民间热议。有评论指出,一分钱虽少,却象征性地传达了一种抗议,是对不透明慈善管理机制的不满。

捐款数据引发讨论 有人仅捐一分钱

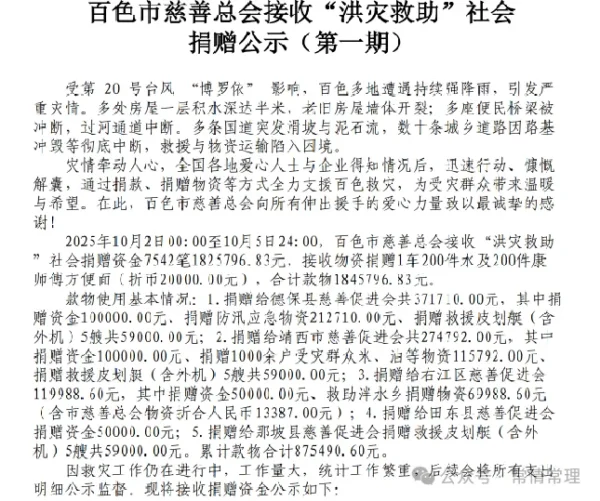

9月底至10月上旬,台风“博罗依”与“麦德姆”(Matmo)先后袭击广西,多地遭洪水淹没,灾情严重。10月6日,百色市慈善总会发布《社会救助捐赠公示(第一期)》公布募捐情况。此次公开的七千五百多笔捐赠,主要针对台风“博罗依”造成的百色地区灾情。该台风期间广西多地出现持续强降雨,导致房屋浸水、桥梁冲断及道路滑坡等灾害。

(网络截图)

这份长达318页的捐款公示显示,共接收社会捐赠约184.58万元人民币,人均捐赠244.7元。其中数十笔金额仅为0.01元,部分为0.02元、0.1元等“极小额”捐赠。

浙江一网民在微信公众号撰文指出:“粗略统计至少有20人捐了一分钱,这并非恶作剧,而是真实反映了民众对社会捐款的态度与诚意。”该网民同时肯定百色市慈善总会的资讯公开度,认为“捐赠无大小,一分也是爱心”。文章还写道:“救灾的责任在政府,不在国民。国民捐款是情分,不捐是本分。”

网民观点分歧:善意或冷嘲

对于有人仅捐0.1元甚至0.01元(一分钱),网上观点不一。有人认为这是“以微薄之力尽绵薄之心”的善举,也有人直言这是对慈善体系失信的嘲讽。

湖南湘潭一名非政府组织成员覃先生向记者表示:“‘一分钱捐款’现象不仅是经济压力的写照,更像是一种社会情绪的反映。我们也常接受民间捐款,但有捐款人被国保请去喝茶,不准他们给我们捐款。这说明不受政府控制的NGO组织生存艰难,而那些政府办的慈善机构却不被信任,为什么呢?”

覃先生指出,捐一分钱、两分钱,其实不是单纯的捐款行为,而是一种象征性抗议。他说:“这说明政府公信力下降。民众捐出象征性的一分钱,其实是在说:我仍愿意表达善意,但不再盲信体制。这反映出人们对官方慈善部门信任的坍塌。”

(网络截图)

文章作者分析,中国民众曾在历次重大灾害中踊跃捐款,尤其是2008年汶川大地震期间,“全民捐款”蔚为风潮。然而,随后接连曝出的善款去向不明问题,严重削弱了社会信任。

广西网络作家刘静蕾(音)接受采访时表示:“我记得汶川大地震后,广西人民共捐了约一千六百多万元,我身边的朋友几乎都参与了,有的捐两百,有的捐一千元。但后来四川也出现部分捐款被滥用的情况,之后人们就不再相信这些机构了。”

多位评论人士认为:“一分钱虽少,却象征性地表达了一种抗议——对不透明慈善管理体系的不满。”

慈善信任危机的根源

据多家媒体与民间研究报告统计,汶川地震发生后半年内,中国社会各界共筹集捐款与物资折合约650亿元人民币。然而,部分独立学者与公益观察人士指出,其中仅约150亿元的用途有明确公开记录,其余巨额捐款的去向缺乏细化披露,引发社会对透明度的质疑。

此外,香港社会当年合计捐款约200亿元人民币(含特区政府、企业及民间捐赠),但有部分未在官方对外公布的榜单中出现。媒体曾以“港人捐款被消失”为题进行讨论。

研究者普遍认为,部分善款可能被纳入地方政府的基建或重建预算,导致最终用途模糊。另有评论指出,捐款披露不透明与审计延后公布,进一步削弱了公众对官方慈善体系的信任。媒体评论称:“超过八成的捐款未能公开用途,这对官方慈善公信力是一个沉重打击。”

在社交平台上,不少留言提到:“宁愿直接转账给受灾者,也不想捐给机构。”

贵州大学退休教授胡先生表示,近十多年来,政府诚信在百姓心目中已经崩塌:“从郭美美事件开始,人们就不再相信好心人的捐款能真正到达受助者手中,干脆不捐了。前几年河北洪灾,我们学校倡议学生捐款,结果几乎没人响应。现在大家认为救灾是政府的事,与百姓无关。可悲啊。”