我们的身体就像一座精密运转的城市:血管是纵横交错的“道路”,血液是穿梭其中的“运输车队”,负责把氧气、营养送到每个细胞,同时把代谢垃圾运出体外。而在这座“城市”里,最细小的“毛细血管网络”(也就是微循环),是连接“主干道”与“千家万户”(细胞)的关键环节。一旦微循环发生“堵车”,远离心脏的手脚等末梢部位会最先“受影响”。今天,我们就来聊聊如何保持微循环畅通,预防那些因“堵”引发的健康问题。

一、微循环“堵车”的后果:中西医的共同认知

微循环就像健康的“放大镜”——它的通畅与否,直接决定了身体组织能否获得充足滋养,维持活力。

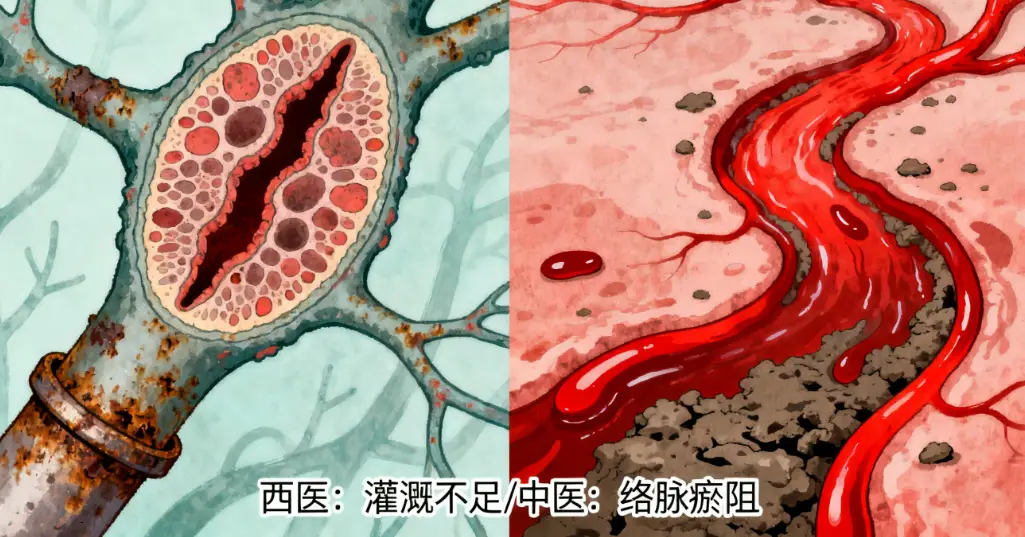

(一)西医视角:毛细血管的“灌溉危机”

西医认为,神经、肌肉等细胞的健康,极度依赖毛细血管网的“精准灌溉”。如果长期血糖、血压控制不佳,会让毛细血管的“管壁”(基底膜)逐渐增厚,“管腔”变窄,就像家里的水管长期不用结了水垢,水流会越来越小。这样一来,毛细血管无法给周围细胞输送足够的氧气和营养,细胞长期处于“饥饿+缺氧”状态,功能就会慢慢受损。比如神经细胞受损后,可能会出现手脚麻木、蚁行感等异常感觉;皮肤细胞供血不足,会变得干燥、苍白。因此,西医的干预思路很明确:一方面严格控制血糖、血压等原发病,从源头减少血管损伤;另一方面会用一些能改善微循环的药物,比如胰激肽原酶(处方药,需在医生指导下使用),它能扩张毛细血管、降低血液粘稠度,就像给“堵塞的管道”清淤、扩容,让血液重新顺畅流动,恢复对细胞的“灌溉”。

(二)中医视角:“络脉瘀阻”与“津血失衡”

中医有“久病入络”的说法——很多慢性病发展到一定阶段,都会影响到身体最细小的脉络“络脉”,导致“络脉瘀阻”,这和西医说的“微循环障碍”其实是“异曲同工”。中医认为,“血”和“津液”(身体里的正常液体,如汗液、唾液等)是“同源”的,它们相互生成、相互滋养。而长期高血糖状态,在中医看来类似“燥热伤阴”——燥热会不断消耗身体里的津液,导致血液失去津液的濡养而变得粘稠,就像河水少了会变浑浊、流动变慢,最终瘀堵在细小的络脉里。所以,中医的防治核心是“养阴活血通络”:既要补充被消耗的津液(养阴),让血液恢复“稀稠适宜”的状态;又要活化瘀堵的血液(活血),打通堵塞的络脉。在中医药里,有不少针对这种情况的方药,比如糖脉康颗粒、木丹颗粒(需辨证使用,建议咨询中医师),它们和西医的改善微循环药物一起,从不同路径帮身体解决“堵车”问题。

二、给身体做“疏通操”:全方位预防微循环堵塞

预防微循环“堵车”,不用等出现症状才行动——从日常习惯入手,给身体做“交通治理”,就能让微循环保持通畅。

(一)饮食调理:给血液“减负担、清垃圾”

饮食的核心目标是:让血液变得“清爽、易流动”,减少血管里的“垃圾”堆积。

每天喝够水,稀释血液最直接:保证每天喝1500-2000毫升水,首选白开水、淡茶水(如绿茶、菊花茶),别用饮料代替。喝水要“少量多次”,比如上午喝300毫升,下午喝400毫升,避免一次性喝太多给身体添负担。

吃点“血管友好食物”,辅助调理:可以把黑木耳、洋葱、大蒜、山楂纳入日常饮食——比如凉拌黑木耳、清炒洋葱,它们能辅助降低血脂、让血液不那么粘稠,但要注意这些只是饮食调理,不能替代药物,别指望单靠吃它们治病。

补抗氧化剂,保护血管“管壁”:维生素 C、维生素 E能保护血管内皮(血管的“内层保护膜”),减少损伤。平时多吃新鲜蔬果,比如猕猴桃、橙子(补维生素 C),核桃、杏仁(补维生素 E),还有菠菜、西兰花等绿叶菜,营养更全面。

少吃“添堵食物”,从源头控垃圾:减少油炸食品(如炸鸡、薯条)、肥肉、腌制食品(如咸菜、腊肉)和高糖饮料(如可乐、奶茶)的摄入——这些食物会让血脂、血糖升高,增加血液里的“垃圾”,慢慢堵塞毛细血管。

(二)生活习惯:别给微循环“人为添堵”

有些习惯看似小事,却会悄悄让微循环“堵车”,一定要避开。

坚决戒烟,别让血管“受刺激”:吸烟时产生的尼古丁、焦油,会直接导致血管痉挛(血管突然收缩)、硬化,对微循环的破坏“立竿见影”。哪怕是“偶尔抽一根”,也会给血管添负担,戒烟是保护微循环的“必选项”。

注意保暖,别让血管“冷收缩”:寒冷会让血管收缩,尤其是手脚等末梢部位的毛细血管,收缩后会加重循环不畅。冬季出门要穿暖和的鞋袜、手套,别长时间待在寒冷环境里;夏天也别总吹空调,避免手脚受凉。

放松心情,别让压力“紧血管”:长期精神紧张、焦虑,会让交感神经兴奋,导致血管收缩。每天留10-15分钟“放松时间”,比如听舒缓的音乐、和家人聊天,或者试试“深呼吸练习”(慢慢吸气4秒,憋气2秒,呼气6秒),帮血管“松口气”。

(三)运动按摩:主动“活血”,让血液动起来

运动和按摩能“主动推动”血液流动,帮微循环“冲刷管道”,是最经济的“疏通方法”。

规律做中低强度运动,激活微循环:选择快走、慢跑、游泳、打太极等有氧运动,每周3-5次,每次30分钟左右。运动时心跳控制在“(220-年龄)×60%-80%”(比如50岁的人,心跳控制在102-136次/分钟),别追求“高强度”,避免过度疲劳。有基础病的人要注意:高血压患者别做剧烈运动,糖尿病患者运动前要测血糖(避免低血糖),最好咨询医生后制定运动计划。

每天自我按摩,推通末梢循环:空闲时可以给自己做按摩:从脚踝开始,用手掌顺时针揉搓小腿,往上揉到膝盖,两边各揉5分钟,直到皮肤发热;手脚可以多做“伸展运动”,比如反复伸握拳(每次10下)、转动脚踝(顺时针转10圈,逆时针转10圈),还能用手指按摩指尖、脚心,刺激末梢毛细血管。

(四)定期监测:查看“路况”,早发现早干预

微循环堵塞早期症状不明显,定期监测能帮我们及时发现“路况异常”。

定期体检,查关键指标+微循环:除了每年查血糖、血脂、血压(这三项是影响微循环的核心指标),如果有长期高血糖、手脚冰凉等情况,可以在医生建议下做“甲襞微循环检查”——通过观察指甲根部的毛细血管,直观看到微循环是否通畅。一般人无需频繁做这项检查,有基础病者遵医嘱即可。

日常自我观察,留意“小信号”:平时多留意手脚的状态:比如手脚是否经常冰凉(保暖后也难缓解),皮肤颜色是否容易变苍白(抬手时更明显)或变紫(缺氧的表现),如果出现这些情况,别不当回事,及时去医院检查。

身体的微循环,就像“隐形的健康纽带”,维系着每个细胞的活力。无论是西医用胰激肽原酶等药物精准改善微循环(需遵医嘱),还是中医用木丹颗粒等方药益气活血、通络止痛(需辨证使用),最终目的都是让“血管道路”保持通畅。但最有效、最根本的方法,永远是“预防为先”——通过健康饮食、规律运动、良好习惯,从日常小事呵护微循环。从今天开始,用心守护身体的每一根细小血管,让气血顺畅奔流,才能筑牢健康的根基。