提起五四运动,没有不知道曹汝霖的。

1919年的那场“五四运动”,无数学生走上街头,将北洋政府交通总长曹汝霖、货币局总裁陆宗舆、驻日公使章宗祥,合称为“三大卖国贼”。愤怒的学生们甚至游行至曹汝霖家,痛打章宗祥,焚烧曹氏宅,史称“火烧赵家楼”。

一时间,曹汝霖成为千夫所指。北洋政府迫于民愤,不得不在6月10日下令罢免曹汝霖。

经过这次事件,曹汝霖深受刺激,发誓不再过问政治。

这一年,曹汝霖42岁,正是年富力强的时候,却意外翻车,于是毅然选择了激流勇退。

说起来,曹汝霖也是学霸级的人物,他早年东渡日本求学,回国后参加满清朝廷举办的留学生特设考试,名列第二。

他曾为当时的东三省总督徐世昌讲授时政问题,被徐世昌认为“学识兼优,才堪大用”,先后7次向朝廷保举他。不久,西太后点名招他入宫讲解日本宪制。

他在担任交通总长期间推行铁路国有化政策,完善全国交通网络;主导交通银行改组,引入现代金融管理制度,推动纸币发行的规范化。

这些过去的光荣因为卖国贼的骂名一落千丈,曹汝霖退出官场后选择移居天津德租界,数年后再寓居山东青岛。

1937年抗日战争爆发,日本方面出于占领需要,多次拉拢诱惑曹汝霖,想让他为日本政府服务。但曹汝霖坚守立场,始终拒绝在日伪政权中任职。日军筹组华北伪政权时,曾把他作为总理大臣人选,但他不为所动。伪政权先后给他挂上过“最高顾问”和“咨询委员”的头衔,委任他为新民印书馆董事长、“中日恳谈会”会长等职务,他都一概置之不理,从不到职视事,也未参与过任何汉奸活动。

相反,曹汝霖还做过一些保护民众的事情。“七七”事变后,日军在天津新车站用机枪扫射难民,曹汝霖听儿子曹朴讲述后,立即给占领军打电话说,“新车站住的都是难民,不是军人,并无敌对行动,为何要开枪射击这些无辜的百姓?”日军停止行动后,曹汝霖叫儿子曹朴出面联系商会,在河北公园设立收容所和粥厂,解决这些难民的食宿问题。

像这类善事,曹汝霖一直在做。他曾发起创建北京中央医院,对贫民实施免费救治,并长期担任院长。同时每年冬天还会定时向拉洋车的车夫施舍棉衣,向穷人施舍棺木。知情人都称他为“慈善家”。

曹汝霖做慈善讲究方法,注重实效。每年冬季,北风呼啸的时候,曹家都会拿出100套棉衣,施舍拉车的车夫。施舍时不搞公开发放,而是由当差的抱着几套棉衣出门,看见衣衫单薄的车夫,便雇他的车,叫他拉倒背静的小胡同里,付过车钱后,再给车夫一套棉衣。如此循环操作,以确保棉衣发放到真正需要的车夫手里。

曹汝霖做得最好的慈善是创建医院。1920年代,曹汝霖出面联络了20多人共同出资,在阜城门内白塔寺附近创建了一所医院,取名中央医院。医院落成后,除去购买所需的医疗器材外,尚余20万元,全部存入新亨银行。中央医院属于慈善性质,穷人看病是不收费的,就用存入银行的20万元作为医院的开支。曹汝霖担任中央医院院长期间,所需经费都由他来筹措,就连冬季用煤,也都是他担任董事长的正丰煤矿提供的。曹汝霖主管中央医院工作长达二十余年,从未领取过一分钱的工资。日军占领华北后,曾想要控制这家医院,曹汝霖同日军交涉说:“医院是私人合资经营的,而且属于慈善性质。”日军这才罢手。当时,协和医院被日军强行接管,一些名医像钟惠澜、周华康等都不愿替侵略者服务,纷纷投奔中央医院。

抗战胜利后,曹汝霖辞去院长职务,请钟惠澜继任,他诚恳地对钟惠澜说:“我本是个外行,维持了这么多年,虽然没有成绩,但幸而没有大过。日本人占领北平后,我不能不顶着名字出面应付。现在日本人走了,就请你们几位专家多负些责任吧。”

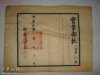

曹汝霖起初的专业是在法律,他是民国首位执业律师,他的证书编号是第壹号,曾代理过妓女程月贞与太监张静轩的离婚案。程月贞是张静轩用300两白银从妓院中赎身的小妾,后因不能忍受张的虐待起诉离婚。审案时,法官立场在于劝和,驳回起诉,一审判决不予离婚。曹汝霖于是改变上诉方向,以人口贩卖非法切入,指出程张二人的婚姻违背民国法律,要求改判。三天后再次开庭,法官林鼎章当庭宣判:“求破镜之重圆,恐复有蒺藜据石之占,……所以聚头萍絮,何如池水分流?”听得程月贞一头雾水,问法官:“你这是判决离还是不离?”曹汝霖笑着跟程月贞解释说,这是准予离婚。

这起案件在当时受到报界关注,加上后来曹汝霖办理过的多起标志性案件,使他声名大振,名噪一时,客观上推动了当时的司法改革。鉴于民众不懂法律的情况,曹汝霖向大理院建议普及法律程序,提出在法官宣读判词后,应向当事人大声说明若不服从判决,可在法定期内上诉,超过二十天视同放弃上诉;若当堂声明不服也算上诉,可事后递补呈状。后来大理院根据他的提议,通告各级法院一律照此办理。

曹汝霖也因此而受到袁世凯关注,民国二年被委任为外交部次长。只因这一番进入官场,在民国四年参与了签订“二十一条”的修正案,受到全国声讨。后来又因巴黎和会期间,支持把部分中国的权益转让给日本引起公愤,被痛斥为“卖国贼”。

但其中曲折,又并非外界传说的那样堕落,据著名外交家顾维钧说:“我认识曹汝霖,并与其在外交部,特别是当签订‘二十一条’时共过事。就我们所共之事而言,我始终感到曹先生是一位能干的外交家,是拥护国家利益的。”

与此相呼应的说法,是曹汝霖晚年在回忆五四运动时曾说:“此事距今四十余年,回想起来,于己于人,亦有好处。虽然于不明不白之中,牺牲了我们三人,却唤起了多数人的爱国心,总算得到代价。”

曹汝霖之所以说牺牲得不明不白,是因为他认为自己在签订“二十一条”这件事上,被大家误解了。1915年1月18日,日本提交了他们拟定的“二十一条”。曹汝霖在《一生之回忆》中说:“我与陆子兴(陆征祥)总长,殚精竭力,谋定后动……日本提之二十一条,议结者不满十条;而第五项辱国条件,终于拒绝而撤回。会议结果,虽不能自满,然我与陆总长已尽最大努力矣。”“世人对此交涉不究内容,以讹传讹,尽失真相。”

把上面这段话说得再明白一点,就是日本提出的二十一条,在谈判中经我方力争,减少到不满十条,其中第五项辱国条件,最终因中方的坚决拒绝,日本方面只好撤回。应该说,在当时的背景下,能做到这样已经很不容易了。结果世人并不了解交涉内容,就以讹传讹,说曹汝霖等人签订了卖国条约。真是有点冤枉。

问题是舆论一旦形成,再要纠正,难乎其难。所以一顶卖国贼的帽子,曹汝霖戴了一辈子。

但有一点是明确的,整个八年抗战,曹汝霖固守了民族气节,从未有过汉奸行为。所以1945年抗战胜利时,曹汝霖敢坦坦荡荡地致电蒋介石表示祝贺;而蒋氏也在复电中给予了亲切慰问。曾经,北平军统站在清查汉奸时,将他列入了伪华北政府汉奸名单,蒋介石审阅时,特意将曹汝霖的名字从名单中一笔划掉。

三年内战时期,曹汝霖从北平迁居上海,1949年前往台北。1950年经香港赴日本,后迁居美国,1966年在美国底特律去世,享年90。

千秋功罪,交与后人评说。

2025年06月21日